「ローリング・ストーンズを聴け!」 中山康樹さんに訊く [後編]

Tuesday, August 14th 2012

結成50周年を迎えたローリング・ストーンズ。待てど暮らせど”本隊動かず”の憂き状況ながら、先頃リリースされたマディ・ウォーターズとの ”フーチークーチー蔵出し映像” 御宝箱や、大手飲料メーカー主導によるド派手な”バーコラボ”など、本国に負けないストーンズ愛でお祭りムードを扇動する我が国ニッポン。

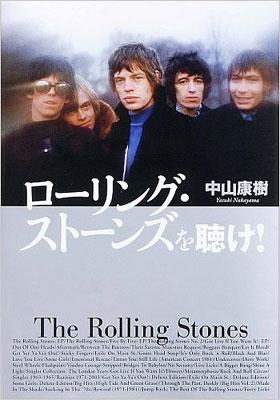

そこに続けとばかりに登場した中山康樹さんの「ローリング・ストーンズを聴け!」。紳士淑女の皆さんはもうお読みになりましたか? 晩夏のみぎりに新説たっぷりのローリング・ストーンズ論。

インタビューの [後編] をどうぞ。

インタビュー/文・構成:小浜文晶

ローリング・ストーンズを「ストーンズ」と言ったときに

被さってくるイメージとか、失われていく知的な部分とか、

そこに異を唱えたかったんですよね。

-- 中山さんの中での“地盤沈下”というのは、『山羊の頭のスープ』から『ブラック・アンド・ブルー』に至るまでの期間ですよね。そして『女たち』で再浮上し、その後『エモーショナル・レスキュー』でヒップホップを取り込んで、と。

ストーンズがヒップホップから影響を受けたことについては、今回ちょっと口酸っぱく言いたかった部分でもあるんですよね(笑)。実際ミックは、『女たち』あたりから歌い方が変わってくるんですよ。セリフ調というか、あれはもはやラップなんじゃないかと(笑)。

-- 昨年『女たち』のデラックス盤が出たときにも、1977年当時のニューヨークの印象をミックが回顧していましたよね。どうやらヒップホップへの関心も人一倍強かったようで。

ただ僕らは割と、「ディスコのアンチとしてヒップホップがある」という捉え方をしがちなんですけど、当時のニューヨークの現場にいた、特にミックの場合、ディスコだろうがヒップホップだろうがさほど大差なく聴いていたと思うんですよ。どちらにしても、その新しい部分をとにかくうまく取り入れようとしたものが、『エモーショナル・レスキュー』の「ダンス」だったりするんですよね。

ミックは歌手であり作詞家ですから、その視点でラップが持つ日常性のある世界を見て、「これはいける」ってピンと来たんだと思いますよ。そこに新しい可能性があると判断したというか。

-- 遡れば、「ワン・プラス・ワン」や「パフォーマンス 青春の罠」のサントラには、ラップの元祖とも言えるラスト・ポエッツも登場していたわけですし、その頃からすでに社会風刺の効いたポエトリー・リーディングやスポークン・ワードのような芸能に注目していたかもしれないですね。

新しい音楽、中でも革新性のあるブラック・ミュージックへのアンテナは昔からミックは敏感だった。だから、例えばボ・ディドリーとアフリカ・バンバータは同じ次元だったのかもしれないんですよね。

-- アイク&ティナ・ターナーの掛け合いだったり。

そうしたものをミック流に解釈しただけのことなんですよ。ただし、それがより表面化されたのは、ビル・ラズウェルやナイル・ロジャースにプロデュースを委ねたりしたソロの『シーズ・ザ・ボス』あたりから。そこで商業的にうまくいっていれば、もっとそっち寄りにシフトしてたはずなんですけどね(笑)。

本名 エラス・O・B・マクダニエル。「ボ・ビート」と称される、オープンEチューニングを駆使したリズムコンシャスなサウンドで生涯ロックンロール・マイウェイを突き進んだイノヴェイターのひとり。ストーンズがカヴァーしたボ楽曲では、デビューアルバム(イギリス盤)に収録された「愛しのモナ」ほか、初期セッション〜ライヴで採り上げられた「ユー・キャント・ジャッジ・ア・ブック・ バイ・イッツ・カヴァー」、「クラッキン・アップ」、「ロードランナー」、「ディドリー・ダディ」などが有名だろうか。「クラッキン・アップ」は、1977年3月4、5日に行なわれたエル・モカンボ・ギグでも演奏されている。また、1994年の「ヴードウー・ラウンジ・ツアー」、当時全米で生中継された11月25日のマイアミ公演には「フー・ドゥー・ユー・ラヴ」にボ・ディドリーがゲスト出演した。1987年にはロン・ウッドとのジョイント・ツアーも行なっており、ニューヨークのライヴハウス「リッツ」でのライヴは『ライヴ・アット・リッツ』(発売当初は日本盤のみ。現在廃盤)として音盤化された。両者は翌88年に中野サンプラザなどで来日公演も行なっている。

本名 エラス・O・B・マクダニエル。「ボ・ビート」と称される、オープンEチューニングを駆使したリズムコンシャスなサウンドで生涯ロックンロール・マイウェイを突き進んだイノヴェイターのひとり。ストーンズがカヴァーしたボ楽曲では、デビューアルバム(イギリス盤)に収録された「愛しのモナ」ほか、初期セッション〜ライヴで採り上げられた「ユー・キャント・ジャッジ・ア・ブック・ バイ・イッツ・カヴァー」、「クラッキン・アップ」、「ロードランナー」、「ディドリー・ダディ」などが有名だろうか。「クラッキン・アップ」は、1977年3月4、5日に行なわれたエル・モカンボ・ギグでも演奏されている。また、1994年の「ヴードウー・ラウンジ・ツアー」、当時全米で生中継された11月25日のマイアミ公演には「フー・ドゥー・ユー・ラヴ」にボ・ディドリーがゲスト出演した。1987年にはロン・ウッドとのジョイント・ツアーも行なっており、ニューヨークのライヴハウス「リッツ」でのライヴは『ライヴ・アット・リッツ』(発売当初は日本盤のみ。現在廃盤)として音盤化された。両者は翌88年に中野サンプラザなどで来日公演も行なっている。

ニューヨークはブロンクス出身のDJ/ミュージシャン。70年代から「ズール・ネイション」などでのバンド活動を行なう。1974年、ラップ、DJ、ダンス(ブレイクダンス)、グラフィティなどの黒人の創造性文化を総称して「ヒップホップ」と名付け、シーンにおいてはクール・ハーク、グランドマスター・フラッシュと並び、ヒップホップの創始・興隆に関わった三大DJの一人と呼ばれている。クラフトワークの「ヨーロッパ特急」をサンプリングした1982年の「プラネット・ロック」は、燦然と輝くオールドスクール・クラシックとして、またのちのデトロイト・テクノなどのエレクトロ・ミュージックにも多大な影響を与えた。1985年の反アパルトヘイト・シングル『サン・シティ』では、バンバータとストーンズ(キース&ロニー)の”ニアミス”を確認できるが、ビル・ラズウェル、あるいはストーンズのベーシスト加入を蹴った逸話をも持つダグ・ウィンビッシュ(シュガーヒル・バンド〜ファット・コメッツ〜タックヘッド〜リヴィング・カラー)あたりを介して、ミック、バンバータは77年頃のニューヨークで顔を合わせた、と推察する方が至極真っ当か。

ニューヨークはブロンクス出身のDJ/ミュージシャン。70年代から「ズール・ネイション」などでのバンド活動を行なう。1974年、ラップ、DJ、ダンス(ブレイクダンス)、グラフィティなどの黒人の創造性文化を総称して「ヒップホップ」と名付け、シーンにおいてはクール・ハーク、グランドマスター・フラッシュと並び、ヒップホップの創始・興隆に関わった三大DJの一人と呼ばれている。クラフトワークの「ヨーロッパ特急」をサンプリングした1982年の「プラネット・ロック」は、燦然と輝くオールドスクール・クラシックとして、またのちのデトロイト・テクノなどのエレクトロ・ミュージックにも多大な影響を与えた。1985年の反アパルトヘイト・シングル『サン・シティ』では、バンバータとストーンズ(キース&ロニー)の”ニアミス”を確認できるが、ビル・ラズウェル、あるいはストーンズのベーシスト加入を蹴った逸話をも持つダグ・ウィンビッシュ(シュガーヒル・バンド〜ファット・コメッツ〜タックヘッド〜リヴィング・カラー)あたりを介して、ミック、バンバータは77年頃のニューヨークで顔を合わせた、と推察する方が至極真っ当か。

1985年の発表当時は「ストーンズの不協和音を具現化したもの」とまで揶揄されたミック・ジャガーの初ファースト・ソロ・アルバム。共同プロデューサーは、ビル・ラズウェルとナイル・ロジャース。ジェフ・ベックをフィーチャーした先行シングル「ジャスト・アナザー・ナイト」、1979年に本隊用の楽曲として「ジャガー/リチャード」名義で書かれた「ロンリー・アット・ザ・トップ」、ハービー・ハンコックやスライ&ロビーが脇を固める「ラッキー・イン・ラヴ」など、豪華絢爛の参加ミュージシャンとともに「最新鋭の音を作りたい」とするミックの欲求が全面に出た、至極コンテンポラリーなロック/ポップに寄る一枚となった。本作発表後ソロ活動にさらに意欲的となったミックは、この5ヶ月後にデヴィッド・ボウイとのデュエット・シングル「ダンシング・イン・ザ・ストリート」を発表している。

1985年の発表当時は「ストーンズの不協和音を具現化したもの」とまで揶揄されたミック・ジャガーの初ファースト・ソロ・アルバム。共同プロデューサーは、ビル・ラズウェルとナイル・ロジャース。ジェフ・ベックをフィーチャーした先行シングル「ジャスト・アナザー・ナイト」、1979年に本隊用の楽曲として「ジャガー/リチャード」名義で書かれた「ロンリー・アット・ザ・トップ」、ハービー・ハンコックやスライ&ロビーが脇を固める「ラッキー・イン・ラヴ」など、豪華絢爛の参加ミュージシャンとともに「最新鋭の音を作りたい」とするミックの欲求が全面に出た、至極コンテンポラリーなロック/ポップに寄る一枚となった。本作発表後ソロ活動にさらに意欲的となったミックは、この5ヶ月後にデヴィッド・ボウイとのデュエット・シングル「ダンシング・イン・ザ・ストリート」を発表している。

-- 最近では、ダミアン・マーリーらを巻き込んだプロジェクト「スーパーヘヴィ」でレゲエのテイストを強く打ち出していたり、「ミックのソロ=ブラコン〜ストリート的要素が強いもの」という公式が割と定着しつつあるような。

スーパーヘヴィのPVなんかを観ると、まさにそう。黒人音楽の持つストリート的な部分に寄せていこうとしているのがよく分かる。これはやっぱりチャーリーには求められないものなんですよ。キースやロニーのソロ・アルバムは、ストーンズのすぐ隣りにあるようなものですけど、ミックのソロとなるとまた違う。要するにそこが結果的にあまりウケなかった原因でもあるんでしょうね(笑)。

-- 間違いなくストーンズ本隊とは“異質”なものですよね。

そうですね(笑)。だから、ソロ・アルバムを聴けば、ミックなら歌手としての視点、キースならギタリストとしての視点というのがすごく明確に出てるのが分かる気がするんですよ。キースにとってはヒップホップなんて別に必要なかったんでしょうけど、ミックにとってはやっぱり可能性を秘めたある種の扉に見えたんでしょうね。

「ミック・ジャガー“音の理想郷” 実現!」というキャッチが付けられたミック、デイヴ・スチュワート(元ユーリズミックス)、ジョス・ストーン、ダミアン”Jr. ゴング”マーリー、A.R.ラフマーンによるスペシャル・グループ。勿論ミックにとっては、本隊以外では初となるバンド・プロジェクト。バンド結成の発端は、デイヴがジャマイカの自宅にミックを招いたことから。その時の会話から新しい音楽のアイデアが芽生え、以後18ヶ月に及ぶ断続的なレコーディング作業が秘密裏に行なわれ、2011年のアルバム『スーパーヘヴィ』でのデビューに至った。ミックとデイヴは映画『殺したい女』の主題歌「Ruthless People」や、ミックのソロ・アルバム『プリミティヴ・クール』、または映画『アルフィー』のサントラでのコラボレーションなど以前から親交があった。リード・シングルは、Jr. ゴングが中心になって制作された、アダルトオリエンテッドなレゲエ・チューン「ミラクル・ワーカー」。

「ミック・ジャガー“音の理想郷” 実現!」というキャッチが付けられたミック、デイヴ・スチュワート(元ユーリズミックス)、ジョス・ストーン、ダミアン”Jr. ゴング”マーリー、A.R.ラフマーンによるスペシャル・グループ。勿論ミックにとっては、本隊以外では初となるバンド・プロジェクト。バンド結成の発端は、デイヴがジャマイカの自宅にミックを招いたことから。その時の会話から新しい音楽のアイデアが芽生え、以後18ヶ月に及ぶ断続的なレコーディング作業が秘密裏に行なわれ、2011年のアルバム『スーパーヘヴィ』でのデビューに至った。ミックとデイヴは映画『殺したい女』の主題歌「Ruthless People」や、ミックのソロ・アルバム『プリミティヴ・クール』、または映画『アルフィー』のサントラでのコラボレーションなど以前から親交があった。リード・シングルは、Jr. ゴングが中心になって制作された、アダルトオリエンテッドなレゲエ・チューン「ミラクル・ワーカー」。

-- ストリート寄りのブラック・ミュージックや新種のブラック・ロックなどに可能性を見たという点では、その後のソロでのレニー・クラヴィッツの重用ぶりも納得できますね。

あとはスライ&ロビーだったり。逆に、『女たち』を作っていた77年頃にニューヨークにいて、ヒップホップやディスコといった音楽に感化されないほうがおかしいという見方もできるんですよ。

『エモーショナル・レスキュー』から初期までを振り返ってみると、結局ミックが一番の黒人音楽の理解者だったということですよね。相当長いスパンですけど。つまり、ヒップホップのある一部分を聴いて、「ひょっとしたらこれは現代のブルースなのかもしれない」とか、当時のDJやラッパーのやっていたことを「これはボ・ディドリーと一緒だ」とか、短絡的ではありますけど、そう感じていたところはあったと思いますよ。

さらにそれを自分の中に取り入れたときに、よりこれまでとの違いが鮮明になったというか。極端に言えば、「やぁキース、元気かい?」みたいな歌詞の発想は、少なくとも今までミックの中になかったわけですから。ラブソングでもなければ、ストーンズっぽい歌詞でもない。むしろ攻撃的で、ある種の女性蔑視を孕み、あるいは沈思的で複雑な部分に絡んでいたりしていて、ヒップホップというか、ストリートの黒人音楽世界にかなり肉薄していると思うんですよ。

-- ブライアンがイチ早く黒人音楽から飛び出したのとは対照的ですよね。更新されていく黒人音楽の歴史にずっと目配せし続けているというか。

だから、ミックが白人音楽から盗むことができるものというのは無いんですよ。ローリング・ストーンズという最強のバンドの最強のヴォーカリストが考えることは、そこらにいるロックバンドが考えることとは違う、ということなんですよね、身も蓋もない話ですけど(笑)。

この形、つまりリード・ヴォーカルとバンドという関係性というのは、ビートルズにはなかったもの。なおかつ、どちらがフロントでどちらがバックということではなくて、その中で渾然一体になっていく。だから、ミックのヴォーカルにはインストとしての素養も求められるわけで。さらに、自分の歌をどう変化させていけば全体が自在に乗っていけるのかと。普通に歌ってるだけだったら、最後はロッド・スチュワート、あるいはエルトン・ジョンになるしか道はないわけで(笑)。その中での葛藤期が『女たち』や『エモーショナル・レスキュー』だったのかもしれない。この時期キースもへたっていましたから、そこで「新しい水脈はどこにあるのか?」というのをミックなりに探った結果でもあるんでしょうね。

あとは例えば、「ファー・アウェイ・アイズ」のようなカントリーもありますけど、あの曲にしても後年の映画『シャイン・ア・ライト』では、ラップにも似た語りになっていますからね。ミックにとってはそれが自分の中での完成形だったのかもしれないですよね(笑)。

-- カントリーそのものに関しては、きっとミックの嗜好ド真ん中ではないんでしょうし。

キースとは正反対に、グラム・パーソンズとの仲も微妙だったかもしれませんよね(笑)。でも、そこがやっぱり歌手たる所以でもあって。ミックはロック・ヴォーカリストとしての可能性をとことんまで追い求めて、それを表現してしまった人だと思うんですよ。普通だったら、『イッツ・オンリー・ロックンロール』か『ブラック・アンド・ブルー』あたりで終わってしまって、後はそのリピートでお茶を濁す程度になってしまうというか。

-- 例えばキースが弱っているときはミックが引っ張っていくといったような、そうした助け合いの姿勢がきちんとあるというのがストーンズならではといいますか。機転が利く極めて頭の良い人たちの集まりでもありますよね。

バンドとしての理想的な人間関係を長きに亘って保てていますからね。キースにしても所謂ジャンキーではありますけど、酒飲みと一緒で自分の限界をちゃんと知っているんですよ。だから絶対に無茶はしない(笑)。そういう頭の良さもありますよね。

だから、そこまで頭がキレるバンドであるにも関わらず、それでもなお「夜をぶっとばせ、コノヤロー!」的な語られ方しかされてこなかったように僕には見えて。すごくストーンズが不憫というか。もっといい、純粋に音楽的なバンドなのにって。

-- 「不良性」という側面だけがクローズアップされていると。

それが日本人のロックンロールに対するイメージなんですよ(笑)。今回、僕と出版社の担当の人とで話し合って、タイトルを「ストーンズを聴け!」じゃなくて「ローリング・ストーンズを聴け!」にしたのにはある種のこだわりがあって。こういう感じで話してるときに便宜的に「ストーンズ」と呼ぶ場合は多々あるんですけど。そうではなくて、例えば渡辺貞夫を「ナベサダ」と言ったとき、そこに失われるものがいっぱいあるじゃないですか?(笑) それと同じように、ローリング・ストーンズを「ストーンズ」と言ったときに被さってくるイメージとか、失われていく知的な部分とか、そこに異を唱えたかったんですよね。

つまり、今までそこに関して誰も何も言わなかったことが、ローリング・ストーンズをこんなに小っちゃなバンドにしている要因なんじゃないかなと。名前の大きさと実態が比例していない。いつまでも夜をぶっとばしているわけじゃなくて(笑)、これだけの頭の良さがあるからこそ今に至るまで続いているんだぞっていう。だから、アンドリュー・ルーグ・オールダムが初期に言った「ローリング・ストーンズは単なるグループではない。生き方そのものである」という言葉、そこなんですよね。その生き方というのは、今皆が思ってるようなロックンロールのイメージに必ずしもぴったり符合したものではない、ということなんですよ。どこかでそういう時期はあったにせよ、「酒と女とドラッグと」っていうよく出てくるキーワードとは真反対の生き方と言ってもいいと思います。

映画『シャイン・ア・ライト』で見せ付けたのは、結局その禁欲性だと思うんですよ。七十近くなったおじいちゃんがあれだけのボディを保って、あそこまで激しく動き回れるというのは、何と言うか“非ロック的”な生活が根底にあるということを十分に窺わせていますしね。

-- 『スティール・ホイールズ』に関しては“再生”の時期と位置付けされています。ちなみに1990年の初来日公演には行かれたんですか?

いえ、行ってないんですよ。ストーンズに限らず、ライブが苦手なんです(笑)。だから僕が初めて観たのはそのもっと後ですね。同じ東京ドームなんですが。

-- ただ、いぜれにせよ中山さん的に『スティール・ホイールズ』は傑作であると。

全く期待していなかったせいもあるんですけど(笑)。やっぱりこの人たちはスゴイなと。とにかく楽曲が粒揃いなんですよね。捨て曲一切なし。『スティール・ホイールズ』は、当時僕が在籍していたスイング・ジャーナルの編集部で毎日かかってましたよ(笑)。

-- (笑)そうだったんですね。

ジャズなんか完全に負けてると思いましたね。まぁでも、ストーンズに負けるっていうのは非常に負け甲斐があるワケですから(笑)。皆そう言ってましたよ。特に「ロック・アンド・ハード・プレイス」とか、スゴイなって。

実際このときに本当に新しいサウンドが巧みに取り入れられていたんですよね。ヒップホップ以降の当時の新しい音楽要素諸々。「コンチネンタル・ドリフト」なんてかなり興奮しましたよ(笑)。キースの「スリッピング・アウェイ」にしたって最高ですよね。

-- キースの歌に関しては、『スティール・ホイールズ』あたりからさらに別次元に入ったというか。

成熟というか、成長するんですよね。すごい遅咲きだなとは思いますけど(笑)。よくコンサートで「キースの歌ってる間はトイレタイムだ」っていうような悪口を言われてましたよね。確かにそういう時期もあったとは思うんですけど、でも最近はひとつのハイライトになっているんじゃないかなって。

-- 『スティール・ホイールズ』以降は歌うことにかなりの喜びを憶えているような感じもしますね。

そう。「ハッピー」あたりは、言ってしまえばビートルズのリンゴがヴォーカルを取る曲と位置的にはさほど変わらないワケで(笑)。でもこの辺になってくると、ストーンズの“もうひとつの声”としてちゃんと成立している気がするんですよ。今じゃノラ・ジョーンズとも歌で共演できるぐらいですから(笑)。

『ブリッジズ・トゥ・バビロン』の最後のメドレー2曲。「シーフ・イン・ザ・ナイト」やウェイン・ショーターが参加している「ハウ・キャン・アイ・ストップ」にしてもやっぱりミックの声ではしっくりこないんですよ。ショーターのサックスとの兼ね合いも含めて。それだけキースの声というものがしっかり確立されているというか。そういう意味でも、今ソニー・ロリンズのサックスを入れるとするのなら、絶対にキースの歌ってる曲でしょうね(笑)。だから、「友を待つ」でのミックとロリンズにはちょっと違和感があるんですよ。

-- 「友を待つ」はキースが歌った方がしっくりくる、と。新説ですね。

『アフターマス』の「イッツ・ノット・イージー」で、ミックとキースが二人でユニゾンでも何でもなく一緒に 歌うんですけど、これが当時好きだったんですよ。

初期のストーンズのレコードって、極端に言うとミックの声しか聴こえなかったんですよ。音が悪いから、コーラスと言ってもバックで誰かがガアガア騒いでるだけみたいな(笑)。だから、「イッツ・ノット・イージー」を聴いたときはものすごく新鮮だった。ミックとキースが対等に歌っているっていうのが分かって。でまぁ、そこで初めてキースの声を認識したというか...でもその声がキースだということすら分かりませんでしたけどね、当時は(笑)。

ブライアンにしても「ウォーキン・ザ・ドッグ」ほか何曲かで声が聴けますからね。セッション・テープなんかではその辺がもっとハッキリ聴こえたりするんじゃないかなとは思うんですよ。最終的にミック以外の声をほとんど消したりオフ気味にしたりしているんでしょうし。ミックの声すらオフのときがあるぐらいですから(笑)。

独自のマイルス論でもおなじみ中山康樹さんの最新著書は、結成50周年を迎えたローリング・ストーンズ、その初論評。”新説”たっぷりの転石論、中山さんにお話を伺いました。 (2012年7月)

|

中山康樹 『ローリング・ストーンズを聴け!』

中山康樹 『ローリング・ストーンズを聴け!』

今年結成50周年を迎えるローリング・ストーンズ。『聴け!』シリーズがベストセラーの音楽評論家・中山康樹が、彼らの代表作50枚を最新データをもとに独自の視点で論じ尽くす初の「ローリング・ストーンズ評論」。1960年代前半から現在まで、ローリング・ストーンズがリリースしてきた主要アルバム50枚についてオリジナル・ジャケット写真とともにすべて解説。カバー写真は、60年代から伝説的ミュージシャンをとり続けてきた、ジェレド・マンコヴィッツ。

contents

イントロダクション

第1章 イギリス・オリジナル・アルバム

第2章 編集アルバム

第3章 ベスト・アルバム

コラム 1 イギリス盤を追放したアメリカ盤

コラム 2 続々リリースされる公式ブートレグ

あとがき

(なかやま やすき)

[関連リンク]

関連記事はこちら

-

【オリ特】ストーンズ 結成50周年公式写真集!

貴重な写真とメンバー自身によるコメントで構成されバンドの50年を総括した、Rolling Stones唯一の公式写真集が世界同時発売!【先着購入特典】オリジナル絵柄ポストカード付き!

-

ストーンズバー CMタイアップ曲!

ストーンズ結成50周年! サントリーから発売される”ストーンズバー”のCMタイアップ曲「ロックス・オフ」が急遽シングル・リリース!

-

【特集】 源泉かけ流しブルースの湯で

ストーンズ自身の1981年シーズン・ハイライト! 同年11月シカゴ、マディ・ウォーターズとストーンズの師弟共演ギグ公式映像、遂に到着!

-

【特集】 1978年のストーンズ

『女たち』発表直後の78年北米ツアーを捉えたストーンズの歴史的ライヴ映像、ついに発売! ハンサムボーイズよ何処へ!?

-

「マイルス ラスト・イヤーズ」 中山康樹さんに訊く

奇跡のカムバックを果たした帝王が往くさらなる荒野。中山康樹さんをお迎えしておくる「マイルス 華麗なるラスト・イヤーズ」についてのお話。お愉しみください。

-

「エレクトリック・マイルス」 中山康樹さんに訊く

壮大なスケールと密度の「帝王・超電化絵巻」。その謎を解き明かす。最新著書『エレクトリック・マイルス 1972-1975』を発刊されたマイルス研究の第一人者、中山康樹さんにお話を伺いました。

-

ボブ・ディラン、ニュー・アルバム!

風に吹かれて、転がる石のように半世紀…。走り続けるロックの神様、ボブ・ディランのデビュー50周年を飾るニュー・アルバム! 輸入盤もアップ!

for Bronze / Gold / Platinum Stage.

初のストーンズ論評

%%header%%![]()

%%message%%

還暦のジャガーは何を歌う!?

Mick Jagger ha 60-sai de Nani wo Utattaka

Yasuki Nakayama

Price (tax incl.): ¥814

For Order - usually instock within 2-10 days

%%header%%![]()

%%message%%

中山康樹 その他の著書 [ロック編]

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

Beatles kara Hajimaru Rock Meiban

Yasuki Nakayama

Price (tax incl.): ¥524

Release Date:September/2009

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

超入門ボブ・ディラン Prhythm Paperbacks No.2 Yasuki

Yasuki Nakayama

Price (tax incl.): ¥1,100

Release Date:August/2008

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

中山康樹 その他の著書 [ジャズ編]

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

エレクトリック・マイルス 1972-1975 「ジャズの帝王」が奏でた栄光と終焉の真相 ワニplus新書

Yasuki Nakayama

Price (tax incl.): ¥880

Release Date:June/2010

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

-

-

Out of Order

-

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

祝50周年☆ 初の公式写真集

%%header%%![]()

%%message%%

その他いろいろ

-

Limited Edition

Limited Edition Rocks Off

Rolling Stones

Price (tax incl.): ¥1,572

Member Price

(tax incl.): ¥1,447

Multi Buy Price

(tax incl.): ¥1,337Release Date:20/June/2012

-

Deleted

Deleted

-

-

Record Collector's (August 2012)

Record Collectors' Magazine

Price (tax incl.): ¥838

Release Date:July/2012

-

Out of Order

-

%%header%%![]()

%%message%%

%%header%%![]()

%%message%%

|

|

Items with this icon is eligble for Buy 3 International Music Titles Get Up to 30% Off |