基本情報

内容詳細

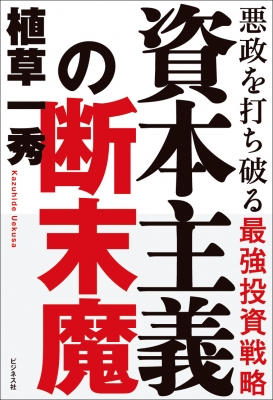

2024年、ついに日経平均史上最高値を更新か!?注目すべき株式銘柄21大公開!前著で2023年の日経株価急騰を的中させた著者が2024年に35年ぶりの史上最高値をうかがうと想定する!

目次 : 第1章 2023年千載一遇の総括(寒風吹きすさぶ暗闇のなかにこそ潜むチャンス/ 重要転換点だった2022年10月 ほか)/ 第2章 米国一極支配の終焉(偏りすぎている日本人がアクセスする情報/ 勢力拡大中のブリックス ほか)/ 第3章 けもの道に迷い込む日銀(旧知の植田和男新総裁/ 民主党政権誕生試金石になった日銀人事 ほか)/ 第4章 衰退日本と混迷世界(著しく“縮小”した日本のGDP/ 日本の順調な景気回復を“妨げる”放射能汚染水問題 ほか)/ 第5章 生き残るための金融投資戦略(あまりにも低い日本の国民に対する保障の最低水準/ 上昇トレンドに転換した日経平均株価 ほか)/ 注目すべき株式銘柄21

【著者紹介】

植草一秀 : 1960年東京都生まれ。東京大学経済学部卒。大蔵事務官、京都大学助教授、米スタンフォード大学フーバー研究所客員フェロー、早稲田大学大学院教授などを経て、現在、スリーネーションズリサーチ株式会社代表取締役、ガーベラの風(オールジャパン平和と共生)運営委員。事実無限の冤罪事案による人物破壊工作にひるむことなく言論活動を継続。人気政治ブログ&メルマガ「植草一秀の『知られざる真実』」を発行。1998年日本経済新聞社アナリストランキング・エコノミスト部門1位(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

ユーザーレビュー

読書メーターレビュー

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

powered by

mazda さん

読了日:2025/08/19

Yoshihiro Yamamoto さん

読了日:2024/03/10

スプライト さん

読了日:2024/01/28

ちびお さん

読了日:2024/08/23

ukitama さん

読了日:2024/04/24

(外部サイト)に移動します

ビジネス・経済 に関連する商品情報

-

ローソンが描くコンビニの未来!『ローソン』3月24日発売 経営学者である筆者が、7年に亘る現場取材と関係者のインタビューを実施。ローソンの好調の要因と、大改革の舞台裏をひも解... |2025年01月31日 (金) 10:00

-

「ほんとうの社会のしくみ」を知ろう。出口治明『ほんとうの社会科』 還暦で起業し、現在APUの学長の出口治明氏が伝える、自分らしく働き、幸せに生きるための「ほんとうの社会のしくみ」。 |2023年04月04日 (火) 10:00

-

父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 10/1(土)NHK Eテレ「理想的本箱」にて紹介され話題!10代の娘の「なぜ、世の中にはこんなに格差があるの?」と... |2022年10月11日 (火) 13:00

-

『スマホ脳』の著者 最大のベストセラー『運動脳』 脳は身体を移動させるためにできていた。「歩く・走る」で学力、集中力、記憶力、意欲、創造性、全部アップ!有酸素運動で脳... |2022年09月07日 (水) 13:00

-

世の中の根本を疑え『22世紀の民主主義』 断言する。若者が選挙に行って「政治参加」したくらいでは日本は何も変わらない。これは冷笑ではない。もっと大事なことに目... |2022年08月24日 (水) 10:00

おすすめの商品

商品情報の修正

ログインのうえ、お気づきの点を入力フォームにご記入頂けますと幸いです。確認のうえ情報修正いたします。

このページの商品情報に・・・