ファラオ・サンダース インタビュー

Thursday, August 13th 2009

2009年7月、Blue Note TOKYOに於いて3年ぶりの来日公演を行なったファラオ・サンダース。今から40年以上も前に、ジョン・コルトレーンのカルテットに25歳の若さで入団した異能は、その後の数多くのリーダー作、さらには昨今のクラブ・ミュージックの進化の過程において、その存在感と強烈なパッションで、聴き手の魂を揺さぶり続けている。

あれもこれも「スピリチュアル」と乱暴に謳われる時代に、真の精霊は「何を今さら・・・」と呆れ仰せられることだろう。とあるファラオの再発CDのライナー内で記されていた若杉実さんの取材回顧録の中の一節「とにかく気難しい人だから慎重にと、言われたのをハッキリと憶えている」が土壇場で脳裏を過ぎりつつ、開演直前となる20分程の貴重な時間を割いて頂いたファラオとの拝謁がいよいよ・・・取材場所であるBlue Noteの楽屋に通されると、さらに奥にある控え室、その扉の向こう側では、すでにかのテナー・サックスがものすごい雄叫びを上げ、周りの空気を震わせ始めていた・・・

- 本名:ファレル・サンダース。当初、クラリネットに興じていたサンダースは、高校入学と共にテナー・サックスに転向。本格的にジャズを学び、ハロルド・ランド、ジェイムス・ムーディ、ソニー・ロリンズ、チャーリー・パーカーらの洗礼を受けた。10代の頃は主に、地元アーカンソー州リトル・ロックのクラブでブルースのギグに勤しみ、ボビー・ブランドやチャーリー・パーカーらのバック・バンドを務めた経験もあるという。高校卒業後は、かねてからの希望であったアートと音楽を大学で学ぶために、カリフォルニア州オークランドに移住。そこで、デューイ・レッドマン(as)、ソニー・シモンズ(as)、エド・ケリー(p)、スマイリー・ウィンターズ(ds)らと出会い、彼らと親交を交わしながら、ビバップ、リズム&ブルース、フリー・ジャズなどを演奏していた。そして、転機は1961年に訪れた。様々な葛藤があったものの、21歳のファレルは、音楽で生計を立てることを決意し、単身ニューヨークへと渡った。

Pharoah Sanders(以下PS) 当時は、テレビ出演だったり、大きなクラブでの演奏だったり、大きな仕事をするには必ず、その都市その都市のミュージシャン・ユニオン(組合)に加盟していなければならなかったんだ。そこに加盟する際には、アーティスト・ネーム(芸名)をサインする必要があって。元々の自分の名前、これは聖書から引用したものなんだけれど、「Farrell(ファレル)」の発音にもあやかって、「Pharoah(ファラオ)」という名前を自分に付けたんだ。ちなみに、ニューヨークに出てきたばかりの頃は、「802」という地元ユニオンに加盟していたんだ。

- --- ニューヨークには、オークランドの大学を卒業後の1962年にやって来ていますよね。

PS ニューヨークにやって来た当初は、正直ジャズどころじゃなかったよ。初めの2年半ぐらいは、ほとんどホームレス状態だった。言ってしまえば、ニューヨークという街が最初は嫌いだったぐらい。そのぐらい苦労したんだ。あるジャズ・クラブの調理場でシェフとして働いていたんだけれど、建物の上のステージではサン・ラが演奏している。方や自分は、地下の暑苦しい厨房でずっと働いている。そんな状況だったんだ。

そのクラブの入り口でお客さんから入場料をもらう仕事もしていたんだけれど、ある日、そこでサン・ラと話をする機会を得たんだ。その時に初めて、「実は僕、音楽をやっていて、テナー・サックスを吹いているんですよ」っていう話をしたんだ。当時サン・ラのグループにいたサックス奏者のジョン・ギルモアの名を出して、「もし彼が都合が悪くてショウに出れない時があれば、代わりに僕が吹きますから」って売り込んだんだ。- 1963年にジョン・ヒックス(p)らと最初のグループを結成。さらには、サン・ラ、ドン・チェリー、ラシッド・アリらニュー・ジャズ派との共演を経て、64年初のリーダー・アルバム『Pharoah's First』をESPレーベルから発表。65年には、ジョン・コルトレーンのレギュラー・グループに抜擢される。オーネット・コールマンの『Free Jazz』に強いシンパシーを抱いたコルトレーンが、フリー・ジャズという分野に急接近し始めた時期であり、その影響下色濃い『Ascension』、『Expression』、『Meditations』、『Kulu Se Mama』、ライヴ盤では、『Live At The Village Vanguard Again』、『Selflessness』といった作品にファラオは参加している。また同年には、サン・ラとの共演作『Sun Ra feat. Pharoah Sanders & Black Harold 』も発表している。翌66年には、Impulseレーベルと契約。また、コルトレーンにとって唯一の日本公演にも帯同し、この年、ファラオは初めて日本の地に降り立った。67年にコルトレーンが他界してからは、『Karma』、『Jewels Of Thought』といった、より深い精神世界に根差した作品を創り上げ、亡き師の遺志を受け継いでいく。コルトレーンの妻、アリスの作品にもファラオは多数参加している。

PS 私にとってコルトレーンという存在は・・・朝起きて口にするトーストみたいなものなんだ。必然というよりは、つまり、毎日食べても飽きがこないものということ。コルトレーンは、聴きたくないものや、気に入らないものは絶対に耳にしないし、演奏しない。そういう意味でも、とてもインスピレーションに満ちた人間だったんだ。

- --- コルトレーン・カルテットの一員として、1966年に初来日した時の事というのは覚えていますか?

PS その頃は、日本も今ほど西洋化されていなかったからね。白いシャツと黒っぽいズボンを着たような人がほとんどで、あまり垢抜けないなっていう印象を受けたよ(笑)。寿司とか天ぷらを食べに連れて行ってもらったことも覚えてる。日本に来たということで、自分自身ようやく国際的な音楽活動をすることができるようになったなと感じたんだ。

- --- この来日公演直後に録音されたリーダー作の『Tauhid』では、「Japan」というファラオさんのヴォーカルも聴くことができる楽曲が収められています。

PS そう言えばそんなような曲もあったな(笑)。でも、「Japan」という曲と、あの時の来日公演の事とは、実は全く関係性はないんだ・・・どういう経緯であの曲のアイデアが出てきたかは、随分昔のことだから、よく覚えてないんだよ。

- Impulse時代の作品は、いずれも”傑作”と形容されるものが多いが、中でも『Summum Bukmum Umyum』、『Thembi』、『Love In Us All』は白眉。愛慕の師コルトレーンとはまた異なる角度から、ジャズのスピリチュアル・サイドを探求。持ち前のフラジオ音を前面に出した力強いブロウと、清澄でメロディックなサウンドとの混在地が、単なるカオス以上の興奮を聴き手に呼び込ませる。この時期のサイドマンには、ロニー・リストン・スミス(p,key)、レオン・トーマス(vo,per)を核に、ゲイリー・バーツ(as)、セシル・マクビー(b)、マーヴィン”ハンニバル”ピーターソン(tp)、ノーマン・コナーズ(per)といった同胞とも呼べるメンバーが名を連ね、半ばファミリー・コンボ的な阿吽の呼吸が、ファラオの精神世界をより濃密なものへと押し上げ、幾重もの感動の瞬間を作り出していった。ことさら、『Live At The East』、『Village Of The Pharoahs』といったライヴ録音盤での渾然一体となったアンサンブルは、もはや「コルトレーン云々」を遥かに超えた次元で展開されており、ロフト・ジャズやフリー・ジャズとはまた異質な、真にユニークでオブスキュアなジャズの名演として語り継がれている。

PS 彼ら(レオン・トーマス、ロニー・リストン・スミスら)と組んだグループは、素晴らしかったけれど、実際彼らがどのように心の中で感じていたかは正直分からないんだ。例えば、ノーマン・コナーズ(ds)にしても一緒に活動した期間はごく短くて、私がやりたいことを単純に手伝ってくれたという感じだったんだ。

その頃は、とにかくドラムよりもパーカッションをたくさん入れたかったんだ。でも、ミュージシャンを大勢雇うにはお金がかかることだったから、なかなか思い描いているようにはいかなかったんだよ。時には、4、5人のドラマーを入れて、彼らにパーカッションをやらせたり、ベーシストを2人起用したりという編成を組んだりして、自分の思い描いた音を実現させるために苦労してやりくりしていた時期でもあったんだ。

パーカッションと言えば、タブラ奏者のザキール・フセインは特別だよ。彼は、インド出身でアメリカに来て、色んなアーティスト達との共演で評価を得て、経験を積んだ人なんだけれど。『Save Our Children』というアルバムにも参加してもらっていて、何度かステージで一緒に演ったこともあるんだ。ついこの間(6月25〜28日)もサンフランシスコのジャズ・クラブ「Yoshi's」で共演したんだよ。彼は本当に多彩な音を操り、グループに様々な色合いを加えてくれたんだ。”フツーじゃない”という意味でも、まさしく極めたものを持っているパーカッション奏者だよ。- --- ちなみに、60年代半ば〜70年代中頃は特に、アルバム・ジャケットやステージで、民族衣装を頻繁に纏われていますが、何か特別に意図するところがあったのでしょうか?

PS いやいや、何でも好きなものを着ているだけで、そこに深い理由はないよ。実際、日本で買った服を着て演奏したこともあるしね(笑)。音楽っていうのは、世界共通の言語だから、別に衣装においても特定のものだとか、伝統的なものだけに拘らず色々着るっていうのが自然だと思うね。

- 1973年にImpulseを離れたファラオは、Aristaを経てTheresaへと籍を移した。同レーベルから1980年に発表した『Journey To The One』は、「You've Got To Have Freedom」を収録していることもあり、現在も人気が高い1枚だ。87年にはオランダのジャズ・レーベル、Timelessに移籍。その頃のファラオは、すでにメインストリームからは遠く離れた処でマイペースな活動を続けているだけであった。しかし、時を同じくして、英国で火が付いた”レアグルーヴ・ムーヴメント”と連動したカタチで、Impulse期も含めたファラオの過去の作品に大きな注目が集まりはじめ、「You've Got〜」が、スウェーデンのヒップホップ・グループ、ブーガルーにネタとして使用され、「Love Is Everywhere」は、ここ日本でも、いとうせいこう×ヤン富田「噂だけの世紀末」の下地として再生された。こうしたサンプリング・ネタ的見地を含む、所謂クラブ・ミュージック文脈から、ファラオの作品群が語られることが多くなったこともあり、ファラオ自身も、ビル・ラズウェル、ビルド・アン・アーク、スリープウォーカーといったそのスジの気鋭の若手連中達と積極的に杯を酌み交わし、Verveからは『Message From Home』、『Save Our Children』といった新しいジャズの動きに十二分に触発された作品も発表している。「現在も、彼らのような新しい血流との出会いを心底楽しんでいる。」とは本人の弁。一方では、アリス・コルトレーン、フィル・ラネリン、ティシジ・ムノズといった同期の桜組とのセッションを楽しみ、また、ケニー・ギャレット、カヒル・エル・ザバール、アレックス・ブレイクといった門下生にスピリチュアル免許皆伝を施すなど、あらためて自己とジャズの距離感を見つめ直すこともしばしば。2003年、来日公演時に日本のVenusレコーズに吹き込んだ『The Creator Has A Master Plan』が、目下のところの最新オリジナル・アルバムとなっている。

- --- 最近の一部音楽シーンでは、「スピリチュアル・ジャズ」という言葉だけが先行しがちになっている部分も見受けられるようですが・・・

PS 音楽というのは、スピリチュアルなものであって、経験というものは、まさに個人個人で異なるものであって、それゆえ音楽の感じ方が個々に差が出てくるのは当然のことなんだ。私はただ、感じたことを感じたままに演奏するだけで、それをどのように捉えるかは、聴いてくれる人次第だと思ってるよ。聴いていてくれさえすれば、何かが心の中に沸き起きるはずだよ。

音楽というものは、私たちの傍に常にあるものなんだ。あれこれと分け隔てなくね。例えば、風が吹くと色々な音を立てる。火山にしたってそうだ。あるいは、ドア。軋みながら開く古いドアもあれば、スッと開く新しいドアもある。大地や自然が音楽を作り出す。音楽とはそういうものなんだ。

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

-

-

-

- Pharoah's First

Pharoah Sanders - 1964年発表

-

-

-

-

- Tauhid

Pharoah Sanders - 1966年発表

-

-

-

-

- Izipho Zam

Pharoah Sanders - 1969年発表

-

-

-

-

- Karma

Pharoah Sanders - 1969年発表

-

-

-

- Live At The East

Pharoah Sanders - 1971年発表

-

-

-

- Black Unity

Pharoah Sanders - 1971年発表

-

-

-

-

- Thembi

Pharoah Sanders - 1971年発表

-

-

-

- Wisdom Through Music

Pharoah Sanders - 1972年発表

-

-

-

- Elevation

Pharoah Sanders - 1973年発表

-

-

-

-

- Love In Us All

Pharoah Sanders - 1973年発表

-

-

-

- Pharoah

Pharoah Sanders - 1977年発表

-

-

- Beyond A Dream

Pharoah Sanders - 1981年発表

-

-

-

- Rejoice

Pharoah Sanders - 1981年発表

-

-

-

-

- Live

Pharoah Sanders - 1982年発表

-

-

-

-

- Shukuru

Pharoah Sanders - 1985年発表

-

-

-

- Africa

Pharoah Sanders - 1987年発表

-

-

-

- Moon Child

Pharoah Sanders - 1990年発表

-

-

-

-

- Welcome To Love

Pharoah Sanders - 1991年発表

-

-

-

- Message From Home

Pharoah Sanders - 1996年発表

-

-

- Save Our Children

Pharoah Sanders - 1999年発表

-

-

- Spirits

Pharoah Sanders - 2000年発表

-

-

- The Creator Has A Master Plan

Pharoah Sanders - 2003年発表

-

-

-

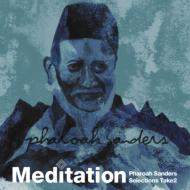

- Meditation

-Pharoah Sanders Selection 1

Pharoah Sanders - 2003年発売

-

-

-

-

- Meditation

-Pharoah Sanders Selections 2

Pharoah Sanders - 2003年発売

-

-

Pharoah Sanders

(ファラオ・サンダース)

1940年10月13日、アーカンソー州リトルロック生まれ。本名、ファレル・サンダース。ピアノ、ドラムス、クラリネットを経て16歳からサックスとフルートを始める。1959年にカリフォルニアに移ってオークランド大学に学ぶ間、デューイ・レッドマン(ジョシュア・レッドマンの父親)やフィリー・ジョー・ジョーンズらと共演して本格的なプロ活動を開始。62年になるとニューヨークに渡り、サン・ラやドン・チェリーなどの前衛派と出会い、さらに絶頂期だったジョン・コルトレーンに強く影響される。64年に初リーダー・アルバム『Pharoah's First』を発表後、ジョン・コルトレーンのグループに参加し、『メディテイション』、『クル・セ・ママ』などスピリチュアルな作品で熱演。66年にサンダースを連れ初来日したコルトレーンは、手放しの賛辞を惜しまなかった。67年にコルトレーンが死去すると、『カルマ』や『神話』など深い精神性の秀作を発表する一方で、カーラ・ブレイの“ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ”や、アリス・コルトレーンらと共演。70年には『ダウンビート』誌の批評家投票で新人賞を受賞するなどしてソロ・キャリアを軌道に乗せた。80年以後は、自身のコンボを率いて世界各地の音楽フェスティヴァルなどに出演。また、日本企画による91年作品『ウェルカム・トゥ・ラヴ』でジャズ・スタンダードに取り組み新境地を見せると、改めてコルトレーンの遺志と向き合う『愛のクレッセント』と『愛のバラード』を発表。それに前後し、R&B界の重鎮ノーマン・コナーズや南アフリカ出身の異才ベキ・ムセレクのレコーディングにも参加。’94年には、エイズ救済のためヒップ・ホップのラッパーたちが集った『レッド・ホット・アンド・クール〜ストールン・モーメンツ』に客演し、アシッド・ジャズの分野でもその名を轟かせてきた。その波に乗って95年にヴァーヴ・レコードと契約を交わし、先鋭派のビル・ラズウェルと組んだ『メッセージ・フロム・ホーム』を発表。P・ファンクのバーニー・ウォーレルも引き込んでアフリカン・ルーツにメスを入れると、次の『セイヴ・アワ・チルドレン』ではインドから東洋に伸びる音楽の水脈を探り、傑出したクリエイティヴィティで音楽ファンの度肝を抜いた。目下の最新作は、03年4月のブルーノート東京出演時にスタジオ録音した『ザ・クリエイター・ハズ・ア・マスター・プラン』(ヴィーナス・レコード)。それ以降の吹奏は、ケニー・ギャレットの『ビヨンド・ザ・ウォール』や『スケッチズ・オブ・MD』などで聴ける。

- 関連サイト(外部サイト)

- 関連特集(HMVサイト内)