6月19日スタート!!

HMV ONLINE オリジナル特典付き! ローリング・ストーンズ カタログ・キャンペーン

ローリング・ストーンズ 結成50周年を記念した旧譜キャンペーン(SHM-CD仕様)がスタート!

メーカー特典:対象商品に貼られた応募シール(1枚一口)をハガキで応募。抽選でTシャツ他、豪華グッズをプレゼント。

HMV ONLINE/MOBILE オリジナル特典として、6月19日より全35タイトルの旧譜キャンペーン対象商品 1点からお買い上げのお客様に先着で「特製 ローリング・ストーンズ・キーホルダー」をプレゼントいたします。

キーホルダーの絵柄は、『スティッキー・フィンガーズ』、『メイン・ストリートのならず者』、『山羊の頭のスープ』、『イッツ・オンリー・ロックンロール』、『刺青の男』のアルバム・ジャケット・アートワークをデザイン(裏面は”リップス&タン”ロゴ・デザイン)したものとなります。

※ キーホルダーの絵柄はお選びいただけません。

※ 数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

対象アイテム 全35タイトルはこちら

同じロンドン近郊ダートフォード生まれのミック・ジャガーとキース・リチャーズ。幼馴染の二人は十代後半のときに電車の中で偶然出くわした。ミックが小脇に抱えるのは、通販で取り寄せたばかりと思しきチェスのLPレコード。それを目にしたキースが興奮気味に「君、チャック・ベリーやマディ・ウォーターズが好きなんだね。実はオレもなんだ」と話しかけたことにより、ローリング・ストーンズの「ロ」の字が朧げながらも描かれ始めたことになる。ブルース、R&B、ソウルに心酔する日々を送っていた二人は、共通の友人でもあるベーシストのディック・テイラーを介し晴れてバンドメイトとなり、アレクシス・コーナーのブルース・インコーポレイテッドらが出演するクラブに足繁く通っていた。同時期、ブライアン・ジョーンズはロンドンに上京し、メン募で出会ったイアン・スチュワートと共にその「イーリング・ジャズ・クラブ」に出演していた。すでにちょっとした有名人となっていたブライアンのギター・プレイにすっかり魅了されたキースは、彼を自分のバンドへ加入するよう熱烈なラブコールを送り、ブライアンもまたその熱に突き動かされるままに入団を決める。やがてバンドは、マディ・ウォーターズのレパートリーを冠した「ローリング・ストーンズ」を名乗るようになり、1962年7月12日、初めてそのバンドネームを掲げてマーキー・クラブのステージに立った -----------

この後、チャーリー・ワッツやビル・ワイマンが加入し、1962年10月に初めてのデモ録音、翌63年4月にアンドリュー・オールダムとマネージメント契約を結び(そのタイミングでスチュがロードマネージャーに異動)、すぐさま英国デッカとレコード契約を交わすことになったストーンズは、そのわずか10日後の5月10日にデビュー曲「カム・オン」を録音する。 と、いきなりの駆け足だが、要するに今年2012年の7月12日を以てローリング・ストーンズは、その結成〜初ステージから丸50年を迎えることとなる。

10年ひとくさりとする初期のパラグラフにおいては、やはりデビューまでの道程及びその処女作品に思いを凝らす諸氏も数多存在するだろうし、「サティスファクション」の生成により黒人音楽同好会から真のオリジナル・ロックバンドへと脱皮しようとする転換期や、サイケ、ドラッグとの戯れと共に大衆イメージをコントロールしながらさらにバンドが成熟していく過程、からの黄金期と地獄絵図の二本立てシーズンなど、そこに分節的にアプローチせんとする信奉者もゴマンといるだろう。かつてのアイドルも、今や修羅の妄執で...千差万別の60年代ストーンズ像、ともあれ永遠。彼ら自身にとっては思い出すことも困難で、月並みな昔話に過ぎないのかもしれないが。

『England's Newest Hit Makers』 (1964)

記念すべきデビューアルバムにして、彼らがいかに優れたビート・バンドだったかをも知ることができる、若さで押しまくった疾風堂々盤。アメリカでシングルヒットを記録した「ノット・フェイド・アウェイ」、オリジナルUK盤ではオープニングに据えられていた「ルート66」、泥水師匠による修羅場のようなリビドー怨歌をヤンチャなビートに乗せ急き立てる「恋をしようよ」、この冒頭三連発で当時のロック少年たちはもれなく人生の岐路に立たされ、決意を固める。「書道教室を辞めて、明日からギターを習うんだ」。その後も九分九厘ブルースやR&Bのわんぱくカヴァーで塗りたくられているが、初のジャガー/リチャード名義によるオリジナル「テル・ミー」の繊細で慎重な曲構造を耳にするにつけ、彼らの作曲方法に対する萌芽をしかと確認することができる。ブライアン、キースのギター・コンビネーションこそやや軽薄ながら、黙々とスウィングするチャーリー&ビルのリズム隊、そして何よりミックのガッツある歌唱が、当時低調にあったイギリスはじめ世界中の若者たちを鼓舞。英国チャートでは、ビートルズの『ウィズ・ザ・ビートルズ』を蹴落として12週連続首位をキープした。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『12×5』 (1964)

数学オンチでも一目瞭然、「12曲を5人で演奏した」という意味のタイトル也。1964年、憧れのシカゴ・チェス・スタジオ詣を成就させ、意気揚々と臨むアメリカ公演直前にリリースされた米国第2弾アルバム。基本的には前作と変わらない作りであるが、古典の”消化力”という部分では底知れないパワーを発揮。ジェリー・ラゴヴォイ(ノーマン・ミード)作の「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」(オルガンのイントロ・ヴァージョン)、ヴァレンチノス「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」を完全にモノにしていることは言うまでもなく、こうしたカヴァーが存在しなければ昨今のブラック・ミュージックはここまで市民権を得たものになっていたのかどうか? と、アレコレ考えを巡らせる。「アラウンド・アンド・アラウンド」、「コンフェッシン・ザ・ブルース」にしても彼らのブルース〜ロックンロールへの憧憬とそこに取り組む生真面目さに唸らされるばかり。チェス本丸でペンキ塗りに勤しんでいた泥水師匠も「お兄ちゃんら、エエモン持っとるやんかいさ。あめちゃんあげよか?」と、すこぶるゴキゲンだったことでしょう。 一方、ジャガー/リチャード、ナンカー・フェルジ作品も徐々に幅を利かせはじめ、「グッド・タイムズ、バッド・タイムズ」、「エンプティ・ハート」といった愛すべき楽曲たちもこの時期に産声を上げている。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『The Rolling Stones Now』 (1965)

二度目のチェス詣と、その後彼らのホームともなるL.A.のRCAスタジオ、さらに英リージェント・スタジオにおける三ヶ所レコーディングの成果となった1965年2月リリースの米国第3弾アルバム。ソロモン・バーク「エヴリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ」、ボ・ディドリー「愛しのモナ」、オーティス・レディング「ペイン・イン・マイ・ハート」、バーバラ・リン「オゥ、ベイビー」といった目くるめくブラック・ミュージック・カヴァーは、バンドのマニアぶりとさらなる努力の結晶を顕し、英国の若者のハートを抉った「リトル・レッド・ルースター」におけるブライアンのスライド・ギターは、ホワイトブルース界隈ではすでに名人芸とも呼べる境地にまで到達していることを知る。日進月歩のストーンズを味わうことができた当時の音楽ファンは何ともうらやましいばかり。R&B/ソウル馬鹿一代ぶりを初めてオリジナリティとして昇華したとも謂える初期オリジナル曲の傑作「ハート・オブ・ストーン」は、それこそ努力の賜物。 ”習作”に真摯に向き合いバットを振り続けたミックの、血マメだらけの大ホームラン。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Out Of Our Heads』 (1965)

[US ヴァージョン]

1965年7月発表、初の全米ナンバー1に輝いたアルバムがコレ。言うまでもなく、彼らにとって初のミリオン・セラーとなった大ヒット・シングル「サティスファクション」がその呼び水になったのだが、チャート云々以上にこうした「ポップな曲もお茶の子さいさい」的な彼らの作曲におけるポテンシャルを重要視する声もチラホラ。オリジナル曲の比率がカヴァー曲を上回ったという点からも、ブルース同好会から真にオリジナルなロックバンドへ変貌を遂げる転換期となった一枚。ただし、「オリジナルも結構だけど、これまで同様”黒い”ストーンズも聴かせてくれなきゃグレちゃうよ!」と、全くもってファンとはワガママなもの。そんな愛すべき駄々に応えるかのように(?)、ドン・コヴェイ、マーヴィン・ゲイ、サム・クック、ソロモン・バーク、O.V.ライトらの当時の最新ヒット曲をレパートリーにイチ早く取り上げ、ブラック・ミュージックへの反応の良さを見せてくれている。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『December's Children』 (1965)

イギリス盤より早く発売された前作『アウト・オブ・アワ・ヘッズ』からのオミット4曲とイギリスのみで発表された楽曲に、ポスト「サティスファクション」を目論んだ新シングル曲「一人ぼっちの世界」(全米1位)などを加え編集した、1965年11月リリースの米国第5弾アルバム。「シー・セッド・イェー」、先述「一人ぼっち〜」、またはライヴ録音の「ルート66」で有無を言わせぬストーンズ・ロックンロールの力感を真正面で受け止めるも束の間、「アイム・フリー」、「ブルー・ターン・トゥ・グレイ」、アーサー・アレキサンダーの「ユー・ベター・ムーヴ・オン」といったフォーキーでメロディアスなタイプの楽曲に絆される、といった具合に所謂”寄せ集め”的一枚ならではのキメラな魅力も本盤の特徴。「シー・セッド〜」に顕著なブライアンとキースのギターをはじめ、彼らのサウンドに本当の”荒々しさ=不良っぽさ”というものが出てきたことは、ジェレッド・マンコーヴィッツ撮影によるジャケット写真を見ても明らかだが、ゆえにビートルズの尻尾を今だ掴まんとする姿が窺えそうな「アイム・フリー」や「アズ・ティアーズ・ゴー・バイ」といった曲との”意味ありげ”なコントラストが極めて面白い。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Big Hits - High Tide & Green Grass』 (1966)

『アフターマス』制作時の1966年3月にリリースされたバンド初のベスト盤は、米国発売のシングルA面10曲に、B面2曲を加えた至極オーソドックスなつくりのシングルヒット集となっている。制作中止となったオリジナル・アルバム『Could You Walk On The Water?』用に撮られていたというジャケット写真(イギリス盤は裏面に使用。表1はあの魚眼レンズのショット)の強度も含めて、60年代初期における彼らのオリジナリティを知る上ではドンピシャな一枚になるハズ。「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」は、この当時米国では未発表となっていたギター・イントロ・ヴァージョンが採用されている。ちなみに中級のトリビアとして。この時期飛ぶ鳥を落とす勢いにあった彼らにも、ビートルズ同様「Back, Behind And In Front」という映画の企画が持ち上がっていた。しかしながら土壇場で頓挫し、その代替案的に制作を予定されていたのが何を隠そう『Could You Walk On The Water?』となる。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Aftermath』 (1966)

[UK ヴァージョン]

初めて全曲ジャガー/リチャードによるオリジナル作品でまとめられた1966年4月リリースのイギリス盤(アメリカ盤は同年7月リリース)。黒いフィーリングに重きを置きながらも決してその手の亜流にはならず、しっかりとトレンドや地合いを捉え組み込んでいる、という意味からも、本盤は彼らの初期キャリアにおける総決算になったことは間違いない。これにて全国規模でソングライター・チーム=ジャガー/リチャードの存在を知らしめ、さらには、「マザーズ・リトル・ヘルパー」(アメリカ盤では「黒くぬれ!」)でシタール、「レディ・ジェーン」でダルシマー、「アンダー・マイ・サム」でマリンバを器用に弾きこなすブライアン・ジョーンズの類稀なる音楽家センスというものを同時に世に知らしめた。エド・サリヴァン・ショーでブライアンがダルシマーを爪弾いている姿をチラ見してキュンとなった方も多いだろう。しかし本作録音前から、当然のことながらミックとキースによるバンドの支配が強まり、結成時からのリーダーであった金髪の俊士は、かつてないフラストレーションと疎外感を抱くこととなる。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Got Live If You Want It』 (1966)

1965年の英国ツアーを収録したバンド初のライヴ・アルバム。クレジット上は「@ロイヤル・アルバート・ホール」となっているが、実際は秋に行なわれた同ツアーにおける「ニューキャッスル」などでのライヴ音源(エンジニアはグリン・ジョーンズ)が採用されている。また、元々スタジオ・アウトテイクだった「恋をしすぎた」、「フォーチューン・テラー」は拍手を被せた擬似ライヴ仕様、アナログ時代のマスターにはオーヴァーダビングが施されているなど、プレーンなライヴ・アルバムと呼ぶには程遠い仕上がりになっているのはよく知られているところ。とはいえ、ヤング・ストーンズの荒ぶる魂を感じるにはもってこいの一枚でもあり、ブート同然とも謂える音質や編集の粗さを逆に味方に付けてしまうぐらいの ”調子っぱずれ”な勢いに身悶えるのも時間の問題か。ジェレッド・マンコーヴィッツによる現場の臨場感を再現したジャケット写真はことのほか秀逸。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Between The Buttons』 (1967)

[UK ヴァージョン]

アメリカ盤収録の「夜をぶっとばせ」、「ルビー・チューズデイ」がオミットされたことによって、替わりに「バック・ストリート・ガール」、「プリーズ・ゴー・ホーム」が収録されたこちらのイギリス盤(1967年1月リリース)は、次作『サタニック・マジェスティーズ』への布石になったこと、あるいはこの時期彼らが常用するドラッグの種類がさらにヘヴィになったことを看破すれば、”サイケ前夜”ならではの風合いがさらに強く滲み出る結果となったことに概ね違和感はない。拠点を米RCAから英オリンピック・スタジオに移したことも何かしらの影響をもたらしたのだろうか? とにかく、革新への焦燥感などを含むバンドのソフトな混沌が様々な内的・外的エレメンツとアマルガムになって聴き手を倒錯的に包み込む。キース初のリード・ヴォーカル曲「コネクション」、または教会オルガンにも果敢に挑戦した「甘いほほえみ」、チャーリーのドラムにプログレスを見る「マイ・オブセッション」、「オール・ソールド・アウト」、さらには、「誰だってストーンするべきやろ」と唱えたボブ・ディランに”アンサー”を送るかのようにブライアンがハーモニカを風中吹きすさぶ「フーズ・ビーン・スリーピング・ヒア?」など、60年代ストーンズ史上最も「迷走と試金石が火花を散らした」作品と謂えるのかもしれない。これぞ過渡期特有の名調子。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

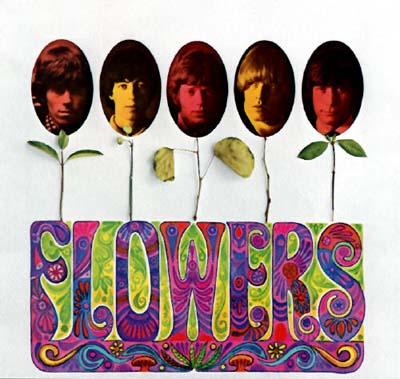

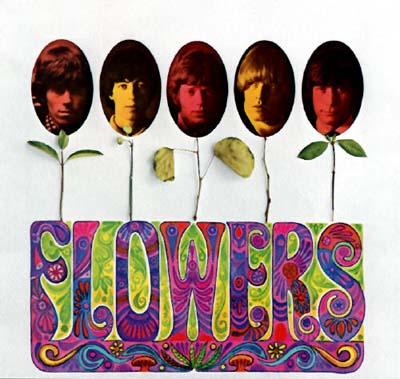

『Flowers』 (1967)

1967年当時、米ロンドン・レーベルがアメリカのフラワー・ムーヴメントに便乗し企画したとも謂われている編集盤。ゆえに短絡的ながらジャケット・デザインには御花があしらわれ、不気味な連想をチェインさせる結果に...といった戯れがあってこそロックという分野は文化的にもどんどん盛り上がるわけで。内容に関しては、それまでの英米の仕様の違いに猛省したか否かのオフィスによる”帳尻合わせ”が控えめにとり行なわれている模様で、全12曲中未発表曲はわずか3曲だが、「対米国」に関して言えばそれは驚きの7曲を数える。完全未発表となるテンプテーションズのカヴァー「マイ・ガール」は賛否あるものの、他アーティストへの提供曲でもあったデモ・トラック「ライド・オン・ベイビー」や「シッテイン・オン・ア・フェンス」、さらには米国初登場となる「アウト・オブ・タイム」、「テイク・イット・オア・リーヴ・イット」の収録などそれなりに有意義な形にまとめられている点で”徒花”にはならず。惜しみない拍手を。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

『Their Satanic Majesties Request』 (1967)

極彩色の”サイケデリック依存症”、”サージェント・ペパーズ症候群”が局所的ながら世界に蔓延した1967年。その渦中に発表された初セルフ・プロデュースのトータル・アルバムにして、唯一の”コスプレ”メニュー。「昔駄盤でイマ傑作」の判りいい見本として昨今語られることの多い作品だが、当時においても決して酷評されるようなシロモノではなかったハズ、と私見。サージェントの引き合いや私生活を含むLSD四方山は、彼らならずとも避けては通れない洗礼のようなものであり、むしろ各楽曲レベルに視点を移せば、『アフターマス』、『ビトウィーン・ザ・バトンズ』からのスムーズな流れと、のちの『ベガーズ・バンケット』誕生を予感させん僅かな兆候が見事マーブル・ミックスとなって顕れているという部分において、実にストーンズらしい天晴れな出来映えに。我流のファンタジーやミクロコスモスを描こうとしながらも、「魔王のお城」、「2000光年のかなたに」における鋭いギターリフ、「2000マン」、「シーズ・ア・レインボー」でメロディメイカーぶりが突出するなど、やはり現実的で手堅い彼らの”芳しさ”というものがナチュラルに充満。だからして彼らは道を踏み外さなかったのである。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

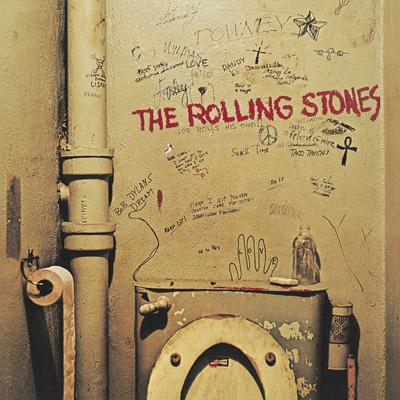

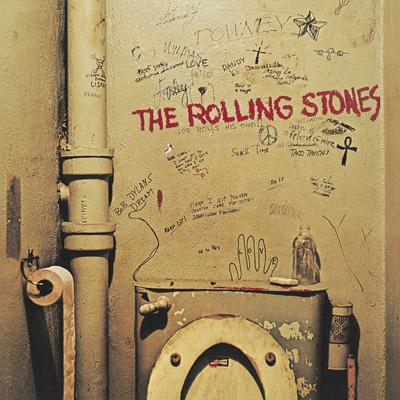

『Beggars Banquet』 (1968)

60年代の文化的エポック、サマー・オブ・ラブを通過したヒッピー・ムーヴメントは、然して決定的な方向性を持たないまま思想的な停滞を繰り返し、果ては巨大資本に秘めやかにオルグされるという”ありえない”カタチを以ってやがて訪れるビッグバンを刻々と待ち続けていた。そんな1968年春。ゴダールの長編映画「ワン・プラス・ワン」でその鬱屈が抜かれていたように、ブライアン・ジョーンズはすでにミュージシャンとして使いモノになるかならないかの臨界点に向かっていた。タメ息だらけのミックにキース。ふとウグイスの鳴く方向に目を見遣ると、その止まり木のスキ間から覘く空天で、忘れかけていたブルースの女神が執拗にウインクしていたそうな。連中は只ならぬ胸騒ぎを憶える。彼らに神のご加護があったとするならば、まさにこの春から初夏にかけてのこと。ボブ・ディラン&ザ・バンド及びウッドストック住人たちの諸作、またはジミー・ミラー、グラム・パーソンズ、ライ・クーダーらとの出会いをガイダンス。そこにコミットすることで活路を見出そうとするストーンズ。むしろ「ブルース・マナーに根差したものであればオレたちの領分」とばかりに鼻息荒く。唯我独尊のアフロ・リズムで一席ぶつ「悪魔を憐れむ歌」をリード・オフマンに、「ディア・ドクター」、「パラシュート・ウーマン」、「ジグソウ・パズル」、「放蕩むすこ」、「ファクトリー・ガール」など、謂わば米国深南部の秘境を見据えたかのような泥臭くイナタいアコースティック小鉢を次々とテーブルに並べ付ける。ブライアンの置き土産「ノー・エクスペクテーションズ」でのスライド名人芸に呼応して便所コオロギも秋の夜長を鳴き通す。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

解説:2008年(小川隆夫)

歌詞・対訳付

『Through the Past, Darkly - Big Hits Vol.2』 (1969)

『レット・イット・ブリード』録音中の1969年6月にバンドから解雇通告を受け、脱退直後の7月3日に不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた、イギリス編集のベスト・アルバム第2弾。ハイドパークにおける追悼コンサートでもお披露目された「ホンキー・トンク・ウィメン」や「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」といった1968年以降録音のヒットシングルはおろか、当時英国では未発表だった「シッティン・オン・ア・フェンス」や、同じく英国でシングルリリースされなかった「マザーズ・リトル・ヘルパー」、「2000光年のかなたに」、「シーズ・ア・レインボー」、さらには特筆すべきヒットを記録することのなかった「ユー・ベター・ムーヴ・オン」などが収録され、「ビッグ・ヒッツ」という副題とは裏腹に四角四面のベストを超えた”趣き深い”内容となっているのがファンの好評を得た。当時は英米共に八角形の変形ジャケでリリースされている。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

解説:2008年(小川隆夫)

歌詞・対訳付

『Let It Bleed』 (1969)

英デッカにおける最後のスタジオ・アルバムとなる本作は、ストーンズにとって激動以外の何ものでもなかった1969年の晩秋に世に出た。解雇以前に録音された「ミッドナイト・ランブラー」、「ユー・ガット・ザ・シルヴァー」のみでパーカッションとオートハープで参加しているブライアンの亡霊の様な最後の勇姿に何を見るかはさておき、その後任に大抜擢されたミック・テイラーも ”ウォーミングアップ不十分” とばかりに2曲(「カントリー・ホンク」、「リヴ・ウィズ・ミー」)の参加にとどまる。これが功を奏したか、肝煎りの外部ミュージシャンを招聘することでこの難局を乗り切ったことが、その後三年余り続くストーンズ米国南部音楽探求ツアーをさらに有意義なものへとグレードアップさせるキーとなったのは自明の理。実際に助太刀を快諾したライ・クーダー、レオン・ラッセル、アル・クーパー、メリー・クレイトン、バイロン・バーライン、ボビー・キーズほか、シェルター、デラニー&ボニー旅団、ブリトー・ブラザーズ人脈に至る多くの米国ミュージシャンとの出会いと親睦を窺わせ、豊かな土壌で育まれたかの様なふくよかさというものを各曲随所に感じさせる。アルバム・リリース後に行なわれた3年ぶりの北米ツアー、その千秋楽となる12月6日カリフォルニア州サンフランシスコ郊外のオルタモント・スピードウェイで、ストーンズは「ラブ&ピース机上の空論」を身を以て体験することとなる。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

解説:2008年(小川隆夫)

歌詞・対訳付

『Get Yer Ya-Ya's Out』 (1970)

”悪夢前夜”の記録とするのは中々意地の悪い捉え方だが、実際60年代の最終コーナーで絶頂期を迎えたストーンズのアブナイ快進撃を体感するにはこれ以上ない一枚。1969年11月27、28日にマジソン・スクエア・ガーデンで行なわれたライヴを収録したこの実況録音盤は、先に出回り爆発的なセールスを記録した海賊盤『Liver Than You'll Ever』の存在がリリースのトリガーとなったことでも有名だろう。「ミッドナイト・ランブラー」、「悪魔を憐れむ歌」、「ギミ・シェルター」といった曲に凝縮された毒々しく悪魔的なイメージは、当時黒魔術にハマっていたと囁かれるミックの妖艶なパフォーマンスやバンドのラフな演奏と相俟って、よりデカダンスでスキャンダラスなロックアイコンの化身へとその世界観をデフォメル的に加速させていく。また、スタジオ録音ではオープンDであった「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」をはじめ、「ミッドナイト〜」、「むなしき愛」においてもオープンGチューニングが採用されるなど、現在に至るまでのキースのギタースタイルの原型も聴いてとれる。これ即ち、『ベガーズ・バンケット』から『レット・イット・ブリード』にかけてのレコーディング期間において大車輪の活躍をみせたキースの大きな音楽的成長を示していることに他ならず。 ”やり手ブルース小僧” ミック・テイラーとのギブソン・ギターによるコンビネーションは、その後の70年代ストーンズにはないヘヴィでブルージーな妖気をたっぷりと生み出した。本盤を最後にデッカレコードとの契約に終止符を打っている。

マスター:2002年(米ABKCO制作)

解説:2008年(寺田正典)

歌詞・対訳付

不幸にもメンバーひとりを60年代との訣別とともに失うこととなったローリング・ストーンズが、あらためて「ジャガー/リチャード」体制としてのインフラを整備し、兜の緒を締めて乗り出した70年代の大航海時代。入団当時弱冠21歳だったブルース小僧が控えめにテクニシャンぶりを吐き出せば、キースも負けじと6弦を外した開放弾き”ソ ”のマスターに燃え、独自のサウンドを徹底追求。おまけに各種ドラッグの効用も熱心に追及。ここでもひとつの求心力ある伝説を打ち立てる。「キースなんて血を入れ替えてるんだぜ!最高にクールだろ!」(ダフ・マッケイガン)と後のバッドボーイズを小躍りさせ、と同時に1973年の初来日公演は幻と終わる(これはミック・ジャガーの前科のせいだが)。ジュリーがいくら水素爆弾をこさえて当局を脅迫しても...ローリング・ストーンズは来なかった(by西島三重子)。

キースを本気にさせたミック・テイラーに加えて、ボビー・キーズ、ジム・プライス、ビリー・プレストンといった頼もしい仲間たちの助太刀もあり、新設ローリング・ストーンズ・レーベルからの船出は大成功。アルバム制作、ライヴ・パフォーマンスにおいて黄金期と呼ばれる絶対的な王者の勲章を手にした。ミック・ジャガーの劇場型パフォーマーぶりも年を追うごとに派手にしなやかになっていき、また、デビュー間もないプリンスを前座に起用するなど、その審美眼も70年代に頂点を迎えたと言ってもよいだろう。74年のミック・テイラー脱退時にも神は彼らに味方し、ロン・ウッドというこれ以上なくバンドにフィットしたキツツキ・ヘアの男を宛がわせ、実際キースの双子の弟役とバンドのムードメーカー的役割を兼任するロニーの愛すべきキャラに「世界一のロックンロール・バンド」は何度も救われた。その後、レゲエもカリブもディスコもパンクでさえもおもしろがって口にする持ち前のピュアで貪欲な雑食性や音楽吸収力は、「ジャガー/リチャード」のすれ違いが表面化する79年頃まではなんの差し支えもなく増進し作品として昇華されていった。

『Sticky Fingers』 (1971)

チェス・レコード創設者レナード・チェスの息子、マーシャル・チェスを代表としたローリング・ストーンズ・レーベル、その記念すべき第1弾アルバム。ツアー中に訪れたサザンソウルの都マッスル・ショールズ詣楽曲などを含み、『ベガーズ・バンケット』、『レット・イット・ブリード』で探求したアメリカ南部の泥臭いブルース/リズム・アンド・ブルース、スワンプ色濃いロックンロールの”花園”をいよいよ突き止めてみせた。グラム・パーソンズに捧げたと言われる「ワイルド・ホーセズ」や「デッド・フラワーズ」ではカントリー・ミュージックへの憧憬が、ボビー・キーズ、ジム・プライス、ビリー・プレストンといった”地の利”を知る名脇役たちが御もてなしをする「ビッチ」、「アイ・ガット・ザ・ブルース」ではメンフィス・ソウルに懸ける情熱が。そんな諸々が手に取るように感じられる。「ブラウン・シュガー」、「キャント・ユー・ヒア・ミー・ノッキン」で顕著なキース必殺の5弦ギターのリフが骨となり、ミック・テイラーのマイルドでメロディアスなフレージングが肉となるという、いわゆる ”70年代ストーンズ最強論” を唱えるものには聖書以上に信頼のおける極道ストーンズ・サウンドがものの見事に詰まっている。その「ブラウン・シュガー」で我らを捉えて離さないのは、「ブラウン・シュガー、おまえはなんでそんなに美味いんだ」と美しく吼える淫獣のシルエット。これまさに ”ビューティフル・ジャガー” ミックのためにある曲だろう。オリジナルLPではジッパー付ジャケット(アンディ・ウォーホール デザイン)が話題に。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

解説:2009年(犬伏功)

歌詞・対訳付

『Exile On Main Street』 (1972)

前作『スティッキー・フィンガーズ』にさらに濃厚なテキサス・チリソースをからめて中火の鍋にかけ、コトコトと4000時間・・・最終的にはとても一気には平らげることのできない大盛り量をうす汚いプレートに荒々しくドカッ。異様なにおいと食べる前からゲップの出そうなヴォリュームにもかかわらず、一口はこんでみると不思議なものでドンドンいけるわ、おかわりはするわで、”ならず者”とはミシュラン街道からのアウトサイダーでもあるのかと思わず合点がいく。税金ビンボーとなったストーンズが南フランスに移住し、キースのネルコート邸の地下室で作り上げたバンド初の2枚組アルバム。「ダイスをころがせ」のヒットでチャート方面における面目は辛うじて保たれつつも、やはりストーンズのアメリカン・ルーツ・ミュージック探求旅行の総決算だけあり、極めてディープ。冒頭「ロックス・オフ」、「リップ・ディス・ジョイント」で早々にアクセル全開となるものの、曲を追うごとにブルース、カントリー、ゴスペル、沢沼式の滋味はその深みを増すばかり。「ヒップ・シェイク」、「カジノ・ブギ」、「ヴェンチレイター・ブルース」、「ストップ・ブレイキン・ダウン」、「彼に会いたい」、「レット・イット・ルース」などなど、スケコマシ度は皆無なれど滋養強壮力は半端ナシ。愛器”ミカウバー”を抱いてキースが唱える幸福論「ハッピー」も収録。

マスター:2010年(英POLYDOR制作)

解説:2010年(犬伏功)

歌詞・対訳付

『Exile On Main Street』 (2010)

[デラックス・エディション]

2010年にリリースされた『メイン・ストリートのならず者』のデラックス・エディション。何と言っても注目は、ディスク2に収められた未発表マテリアル全11曲(輸入盤は全10曲)。すでに”アンダーグラウンド”でおなじみだった楽曲/別テイク、さらには完全初出テイクも、本人たちによる現場検証〜リファイン作業などが加えられ、時空を超えながらもしっかりと”現在”の彼らの立ち位置とリンクしたものに。ストーンズ流儀のファンク・テイストが1拍目から香り立つ「パス・ザ・ワイン」、「ヴードゥー」期の「アウト・オブ・ティアーズ」あたりを想起させる「フォローイング・ザ・リヴァー」、「ダイスをころがせ」の雛形ヴァージョンとしてなじみ深い「グッド・タイム・ウィメン」、モッズバンド上がりの本領とも謂えるインスト小品「タイトル 5」、ポップな面持ちさえ残す「オール・ダウン・ザ・ライン」の初出別テイクなど各曲おしなべてクオリティは高い。『ならず者』本篇がとうの昔に一定水準の地位を築き上げている作品だけに、その”副産物”をセールスポイントにしなくてはならないハードルの高さは尋常ならずということは誰の目にも明らかだったが、ミック、キースともにおそらく十分な勝算があってのリニューアル着手、結果ストーンズの大勝利に終わったことは言うまでもない。本盤はイギリスで16年ぶりのアルバム・チャート1位を獲得。アメリカでも僅差ながら2位に喰い込む偉業を成し遂げた。

『Goat's Head Soup』 (1973)

1972年11月、ジャマイカの名門ダイナミック・サウンド・スタジオで録音されたストーンズ・レーベルの第3弾。ミックがデヴィッド・ボウイ夫人に捧げた、あるいはキースが愛娘ダンデライオンに捧げたという2つの説にそれぞれ物語を重ね合わせるバラード「アンジー」の大ヒットで、ここ日本でもポピュラーな一枚として挙げられるアルバムだが、その「アンジー」以外は、ジャケットのアートワーク同様ベールを覆ったような実に捉えどころのない楽曲がユラユラと漂流する。 「ダンシング・ウィズ・ミスターD」、「スター・スター」、「シルヴァー・トレイン」といった判りのいいロックンロール・チューンはまだしも、キースがリード・ヴォーカルをとる「カミング・ダウン・アゲイン」や「全てが音楽」などに至っては、サイケで幻想的な面持ちのサウンドで、ボヤボヤしていると煙に巻かれることは確実。ビリー・プレストンのクラヴィネットが大活躍する「ドゥー・ドゥー・ドゥー・・・(ハートブレイカー)」や「100年前」におけるニューソウルへの接近も見逃せない。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『It's Only Rock'n Roll』 (1974)

1974年、独ミュンヘンのミュージック・ランド・スタジオで録音された、ミック・テイラー在籍期最後となる作品。ドラッグ過多となったキースが、血液を入れ替える治療をしていたという伝説もこの時期のこと。キースに多くのインスピレーションを与えたグラム・パーソンズの訃報、そしてミック・テイラーの脱退と、バンド的にはややもすれば暗礁に乗り上げそうな危機を迎えたところで、ずばりこのタイトル、「たかがロックンロール、でも好きなんや」。誤解を恐れずに言えば、ストーンズ連中以外がおいそれと口走ることは許されないような強度のある台詞。三十路を迎えたキースほか、メンバーが再び原点に立ち返ろうとした表題曲「イッツ・オンリー・ロックンロール」のセッションには、この後に新ギタリストとして加入することになるロン・ウッドも参加。ロニーの自宅地下室でベーシック・トラックが録音されたのは有名な話。「マイ・フレンド」、「フィンガープリント・ファイル」などではエレガントなソウル・ミュージックのカリテを散らす。イマの格差社会にフィットする「快楽の奴隷」も気分。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『Black And Blue』 (1976)

『イッツ・オンリー・ロックンロール』完成後に脱退したミック・テイラーの穴を埋めるべく行なわれた、新ギタリスト・オーディション(通称「グレイト・ギタリスト・ハント」)には、ウェイン・パーキンス、ハーヴィ・マンデル(「ハンド・オブ・フェイト」で流麗なギター・ソロを披露)、さらには、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ロリー・ギャラガー、スティーヴ・マリオットといった面々までもが名を連ねた。もちろん以前からバンドと深い交流のあったロン・ウッドがその座を難なく射止めることとなったのだが、この柔軟なセンスを持つ男の加入によって、バンドはより黒くルーズなグルーヴを手繰り寄せることに成功した。ファンキーなリズムに粘着質なギターが絡む「ホット・スタッフ」、「ヘイ・ネグリータ」、本格的にレゲエに挑んだエリック・ドナルドソンのカヴァー「チェリー・オー・ベイビー」など、デッカ後期とはまた異なる”ドス黒さ”に腰をクネらす。この時期彼らのツアーの前座を務めていたミーターズとの交流も大きかったのだろうか。ミックが作ったベーシック部と、エレピの弾き語りのキース・パートとを組み合わせた大名曲「メモリー・モーテル」もこの上なく素晴らしい。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『Love You Live』 (1977)

サポート&新ギタリストにロン・ウッドを迎え行なわれた1975年北米ツアーと1976年ヨーロッパ・ツアー(6月のパリ公演)、さらには、1977年3月4、5日、カナダはトロントのエル・モカンボ・クラブでの小規模ギグの音源で構成された2枚組ライヴ・アルバム。70年代のバンドの成長と勢いを集約したかのような荒々しくも凄まじいグルーヴを、「イフ・ユー・キャント・ロック・ミー / 一人ぼっちの世界」、「スター・スター」、「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」などで体感でき、また、ロニー加入後に生み出された「ホット・スタッフ」をはじめ、ビリー・プレストン(p)、オリヴァー・ブラウン(per)らをツアーに同伴させたこの時期ならではの粘っこさもたっぷりと味わえる。500人程のオーディエンスを前に演奏された、スモールクラブ・ギグ ”エル・モカンボ・サイド” では、商業主義とは無縁なピュアな黒人音楽への愛情を無邪気に爆発させている。この時のギグでは収録された4曲の他に、「ルート66」、「クレイジー・ママ」、「愚か者の涙」、「ダンス・リトル・シスター」、「ウォリード・アバウト・ユー」といった珍しい演目も披露されている。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『Some Girls』 (1978)

ストーンズ流の”パンク/ニューウェイヴへの回答”アルバム。ガサ入れの末に大量のドラッグが発見され逮捕された、俗に言う”トロント裁判”真っ只中にあったキースは、「ビフォア・ゼイ・メイク・ミー・ラン」の中で、「地獄での務めは終わったから、天国への道を探す」と力強くコブシを回す。「ホエン・ザ・ウィップ・カムズ・ダウン」、「リスペクタブル」、「ライズ」などスピード感溢れるロックンロール楽曲が目立つ中、当時のトレンドでもあったディスコ・ビートを大胆に取り入れた(楽曲のアイデア元はビリー・プレストン説濃厚?)「ミス・ユー」、ロニーのペダル・スティールに酔うカントリー・ナンバー「ファー・アウェイ・アイズ」、シンコペーションの効いたリズムとロニーのゼマイティス天の川に乗せてミックが甘茶歌唱を聴かせるメロウソウル「ビースト・オブ・バーデン」などを挟み込む余裕のカラー・ヴァリエーション。キースとロニーのギター・アンサンブルも本作でひとつの頂点を迎えた。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『Some Girls』 (2011)

[デラックス・エディション]

2010年の『ならず者』に続く、リニューアル再発プロジェクトの第2弾 ”ナオンのデラ”。サム・ガールズ・セッションのアウトテイク新装蔵出しにファン狂喜。メンバー自らによるリワーク&ボブ・クリアマウンテンによるリミックスが施されている全13曲(輸入盤は12曲)。大量のマテリアルが眠ったままとされるこのセッションの特性を考えると、ここに蘇生された13曲はまさに厳選に厳選を重ねた音源だけを集めたもの、と捉えることができるだろう。大方の曲に関しては、地下タレ流しによってその骨格・輪郭をはるか昔より人目に晒してはいるのだが、リワーク・レベルが大きいものに限っては、もはやピッカピカの新曲を聴いているかのような不思議な気分にさせられてしまう。タイトルはおろか歌詞も大幅に書き換えられ、幾らかオフ気味だったシュガー・ブルーのハーモニカも全編クリアに響きわたり、さらにはドン・ウォズがベースを重ねている「ドント・ビー・ア・ストレンジャー」(ワーキング・タイトルは「Do You Get Enough」)などはその代表例。メロディとリズムが据え置きであるにもかかわらず、一聴したときのこの鮮度の高さは一体何なのか? そこには、リニューアルという魔法がいかに効果絶大であるかをよく知るストーンズとボブクリの智恵と経験がふんだんに詰め込まれている。ストーンズの驚異のレコーディング・メソッドとその極意を窺い知るべし。また、「パンクだディスコだ騒いでも、ワテら結局ブルースやカントリーがめっちゃ好きやねん」という今昔ストーンズの心持ちを勝手に汲めば、このボーナスディスクが都合ブルース4曲に、カントリー(カントリー調含)3曲と、まことしやかルーツミュージックの宝庫になっていることにも大きく頷ける。

『Emotional Rescue』 (1980)

前作から間髪入れずに、1979年にバハマはコンパス・ポイント・スタジオとパリで録音された意欲作。ニューウェイヴ・ムーヴメントの台頭に目配せしながら、ダブ/レゲエ、カリブといったワールド・ミュージック色をも鮮やかにペイントし、さらには原点帰りのブルース、カントリー・マナーもしっかり練り込む用意周到さ。実に75曲にも及ぶレコーディング・トラックから選りすぐられた10曲は散漫ともとられがちだが、80年代を目前とした時代のミレニアムに太刀打ちするには「このぐらいの雑多性と実験精神は必要だ」とキースは直感したのか、「ダンス」におけるレゲエともファンクともつかない独特なカッティングや、「氷のように」でのディレイをかけたリズミックなリフなどで、冴えたアイデアをバシバシ投入する。また、アニタ・パレンバーグとの別れを歌った泣きの名バラード「オール・アバウト・ユー」という佳曲も残している。ドラッグ遊戯から足を洗い、ようやく”真・音楽人”として目覚めたキースと、新恋人ジェリー・ホールに首ったけとなり、「ツアーはせん」とバカンス先から電報一本よこすだけのミック。両者の関係は、このあたりから次第にギクシャクと...

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

誰もが後に知って腰を抜かしたのが、「スタート・ミー・アップ」をはじめとする『刺青の男』が、過去のお蔵入り曲に手を加え完成したものだったということ。ミック、キースの軋轢がバンドに悪い影響をもたらすことは容易に想像できても、その悪影響が好転することなど誰にも想像できなかったはず。「80年代の幕開けを飾るに相応しい・・・」と方々で称賛された「スタート・ミー・アップ」のイントロは実は、70年代の自らを80年代型にヴァージョン・アップするためのあくまで裏仕事的な手立てで、多少の変遷はあるものの、ストーンズのアルバム制作過程における厳密なパラダイムシフトはこの時点でほぼ存在していなかったとも察することができる。ただし、「しこりや胸のつかえはあるが最低限の仕事はしたぜ」とペロリと舌を出すあたりは、ある意味ロゴマークに忠実なストーンズっぽさとも言えるかもしれない。

しかしながら、負の要素を蓄積するだけでは何十年も転がり続けてきた王者としての威信に関わるというもので、1981〜82年にかけてはバンド史上最大の動員数を記録したスタジアム・ツアーを成功させており、また何と言っても80年代最後の1年には、ミックとキースの”和解” → 新作の完成 → ワールドツアー → 初来日公演というあまりにもドラマチックな大ドンデン返しがしっかりと用意されていた。

『Tattoo You』 (1981)

迷走の80年代を予期させるに十分すぎる一枚。イントロのリフが高揚感を煽る「スタート・ミー・アップ」が純粋な新曲ではないことに誰もが驚きを隠せない(当初は「Never Stop」というワーキング・タイトルのレゲエ・チューン)。ミック、キースの不仲に端を発したレコーディングの遅延に頭を抱えたアソシエイト・プロデューサーのクリス・キムゼイが、『山羊の頭のスープ』時代にまで遡るアウトテイクの山からマテリアルを引っ張り出してきて、そこにボブ・クリアマウンテンがミックスを施す。生身のブルースやリズム・アンド・ブルースを愛してやまない彼らが、ついに編集の妙技が生む80年代型のプラスティック・ロックに魂を売ってしまった...と結論付けるのはあまりにもナンセンス。なにせボツ曲の寄せ集めなれど、これだけの水準がキープされるのが彼らのすごいところ。ソニー・ロリンズのサックスを被せた「友を待つ」にしても、そんなお家事情さえ知らなければ、純粋に涙を誘う名品に仕上がっているのだから。ダウンホーム・ブルース様式の「黒いリムジン」でハープを吹いているロン・ウッドにも一票。

マスター:2009年(英POLYDOR制作)

『Still Life』 (1982)

ストーンズバー CMタイアップ曲「ロックス・オフ」のシングルのニュースはこちら

ストーンズバー CMタイアップ曲「ロックス・オフ」のシングルのニュースはこちら

『England's Newest Hit Makers』 (1964)

『England's Newest Hit Makers』 (1964)

『12×5』 (1964)

『12×5』 (1964)

『The Rolling Stones Now』 (1965)

『The Rolling Stones Now』 (1965)

『Out Of Our Heads』 (1965)

『Out Of Our Heads』 (1965)

『December's Children』 (1965)

『December's Children』 (1965)

『Big Hits - High Tide & Green Grass』 (1966)

『Big Hits - High Tide & Green Grass』 (1966)

『Aftermath』 (1966)

『Aftermath』 (1966)

『Got Live If You Want It』 (1966)

『Got Live If You Want It』 (1966)

『Between The Buttons』 (1967)

『Between The Buttons』 (1967)

『Flowers』 (1967)

『Flowers』 (1967)

『Their Satanic Majesties Request』 (1967)

『Their Satanic Majesties Request』 (1967)

『Beggars Banquet』 (1968)

『Beggars Banquet』 (1968)

『Through the Past, Darkly - Big Hits Vol.2』 (1969)

『Through the Past, Darkly - Big Hits Vol.2』 (1969)

『Let It Bleed』 (1969)

『Let It Bleed』 (1969)

『Get Yer Ya-Ya's Out』 (1970)

『Get Yer Ya-Ya's Out』 (1970)

『Sticky Fingers』 (1971)

『Sticky Fingers』 (1971)

『Exile On Main Street』 (1972)

『Exile On Main Street』 (1972)

『Exile On Main Street』 (2010)

『Exile On Main Street』 (2010)

『Goat's Head Soup』 (1973)

『Goat's Head Soup』 (1973)

『It's Only Rock'n Roll』 (1974)

『It's Only Rock'n Roll』 (1974)

『Black And Blue』 (1976)

『Black And Blue』 (1976)

『Love You Live』 (1977)

『Love You Live』 (1977)

『Some Girls』 (1978)

『Some Girls』 (1978)

『Some Girls』 (2011)

『Some Girls』 (2011)

『Emotional Rescue』 (1980)

『Emotional Rescue』 (1980)

『Tattoo You』 (1981)

『Tattoo You』 (1981)