Tuesday, July 3rd 2012

© MICHAEL HALSBAND/LANDOV

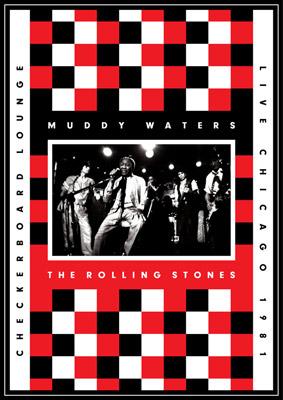

ストーンズ 結成50周年を祝して、マディとの共演ギグ映像が遂に公式化!

1981年11月22日、ブルースの都シカゴで夢の共演が実現した。“史上最高のロックンロール・バンド ”ザ・ローリング・ストーンズと “20世紀ブルースの巨人” マディ・ウォーターズがひとつのステージに立った歴史的ライヴが、ストーンズのデビュー50周年を記念して遂に公式リリース決定! 全世界に先駆けて日本先行発売!

通常盤DVD、初回限定盤DVD+2CD、2,000セット数量限定生産デラックスBOX:DVD+2CD+3LPの3形態で発売決定!!

1981年11月22日、シカゴ。ストーンズの北米ツアー中、同地での3日連続公演を翌日に控えて、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドがチェッカーボード・ラウンジで行われたマディのライヴに飛び入り。ブルース・ジャムを繰り広げた。その模様は撮影され、一部が公になってきたが、最新デジタル・リマスタリングを経て、その全貌が遂に明らかになる ------------

初回限定盤収録の2CD、2,000セット限定生産BOX収録の3LPは当日の音源を完全収録した日本限定仕様!(海外盤は1CD/2LP)

初回限定盤収録の2CD、2,000セット限定生産BOX収録の3LPは当日の音源を完全収録した日本限定仕様!(海外盤は1CD/2LP) デジタル・リマスタリングによる高画質化を実現! さらに音声は巨匠ボブ・クリアマウンテンによる神業とも言える高音質のリミックス!!

デジタル・リマスタリングによる高画質化を実現! さらに音声は巨匠ボブ・クリアマウンテンによる神業とも言える高音質のリミックス!! 日本語解説は寺田正典氏/山崎智之氏によるダブル解説! さらに限定BOXには通常盤の解説を増補した長編解説を収録!!

日本語解説は寺田正典氏/山崎智之氏によるダブル解説! さらに限定BOXには通常盤の解説を増補した長編解説を収録!! デラックスBOXはDVD、全曲収録の2枚組CDに加え、東洋化成・手塚エンジニアのカッティングによる高品質3枚組6面の日本製LPレコードを付属!

デラックスBOXはDVD、全曲収録の2枚組CDに加え、東洋化成・手塚エンジニアのカッティングによる高品質3枚組6面の日本製LPレコードを付属!

予告編トレーラー

『Live At The Checkerboard Lounge Chicago 1981』

生産限定デラックス盤 [DVD+2CD+3LP]

生産限定デラックス盤 [DVD+2CD+3LP]

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

(ボーナス映像) 1. ユア・ゴナ・ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン / 2. ブラック・リムジン (ザ・ローリング・ストーンズ 1981年12月18日のハンプトン公演から)

【CD 1】 1. ユア・ゴナ・ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン / 2. スウィート・リトル・エンジェル / 3. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 4. イントロダクション / 5. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 6. カントリー・ボーイ / 7. アイム・ア・キング・ビー / 8. サムデイ・ベイビー・ブルース / 9. カントリー・ジェイル / 10. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 11. フーチー・クーチー・マン

【CD 2】 1. ロング・ディスタンス・コール / 2. マニッシュ・ボーイ / 3. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 4. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 5. ワン・アイド・ウーマン / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 7. クラウズ・イン・マイ・ハート / 8. シャンペン・アンド・リーファー / 9. インストゥルメンタル・ジャム 1 / 10. インストゥルメンタル・ジャム 2

* LPは、CDと同音源を3枚/6面に収録しています。

初回限定盤 [DVD+2CD]

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

(ボーナス映像) 1. ユア・ゴナ・ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン / 2. ブラック・リムジン (ザ・ローリング・ストーンズ 1981年12月18日のハンプトン公演から)

【CD 1】 1. ユア・ゴナ・ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン / 2. スウィート・リトル・エンジェル / 3. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 4. イントロダクション / 5. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 6. カントリー・ボーイ / 7. アイム・ア・キング・ビー / 8. サムデイ・ベイビー・ブルース / 9. カントリー・ジェイル / 10. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 11. フーチー・クーチー・マン

【CD 2】 1. ロング・ディスタンス・コール / 2. マニッシュ・ボーイ / 3. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 4. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 5. ワン・アイド・ウーマン / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 7. クラウズ・イン・マイ・ハート / 8. シャンペン・アンド・リーファー / 9. インストゥルメンタル・ジャム 1 / 10. インストゥルメンタル・ジャム 2

通常盤DVD

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

【DVD】 1. スウィート・リトル・エンジェル / 2. フリップ・フロップ・アンド・フライ / 3. イントロダクション / 4. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー / 5. カントリー・ボーイ / 6. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー / 7. フーチー・クーチー・マン / 8. ロング・ディスタンス・コール / 9. マニッシュ・ボーイ / 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキン / 11. ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / 12. ワン・アイド・ウーマン / 13. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(インストゥルメンタル) / 14. クラウズ・イン・マイ・ハート / 15. シャンペン・アンド・リーファー / 16. インストゥルメンタル 1(クレジット)

(ボーナス映像) 1. ユア・ゴナ・ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン / 2. ブラック・リムジン (ザ・ローリング・ストーンズ 1981年12月18日のハンプトン公演から)

【仕様】

DVD:トールケース仕様 / ライヴ本編 約90分 ボーナス約9分/日本語字幕付/4:3

音声:ドルビー・デジタル ステレオ、ドルビー・デジタル 5.1chサラウンド. DTSサラウンド・サウンド

DVD:トールケース仕様 / ライヴ本編 約90分 ボーナス約9分/日本語字幕付/4:3

音声:ドルビー・デジタル ステレオ、ドルビー・デジタル 5.1chサラウンド. DTSサラウンド・サウンド

◇ 関連ディスク20枚と綴る雑記

「源泉かけ流しブルースの湯で、ひと息入れよう」

scene 1

バカでかいスタジアムで連日数万人のオーディエンスを前にせっせと動き回っていた1981年のローリング・ストーンズ。9月からスタートした北米ツアーも後半戦にさしかかろうとする11月22日、翌日からはイリノイ州シカゴ、ローズモント・ホライズン公演を控えていた彼らには、おそらくだが、それなりの疲労も溜まっていたことだろう。アラフォーの体にムチ打った肉体面での疲労はもちろんのことだが、巨大アミューズメント・パーク化する自らのショウに対するジレンマ、そんな精神面での鬱積をリフレッシュをすべく処方箋を多少なりとも必要としていたのはないだろうか?

たしかにこのツアーにおいては、「ブルー・マンデイ・アンド・ザ・コックローチィズ」という名などで数本のシークレット・ギグを行なっていることもあり、少なくともバンド内には目と鼻の先にいるクラウドとの交流を愉むことが習慣的に定着していたのは事実だろう。それだけに、ここらでそろそろ本格的な”ガス抜き"を求めようとする餓えも出てくるのでは? と邪推する方がむしろある意味ヘルシーとも思える。

誰が言い出しっぺだったのだろうか?

この、実にありがたきひと言にメンバーの顔も思わず綻ぶ。「源泉かけ流しブルースの湯で、ひと息入れようや」。

Rolling Stones 『Still Life』

50公演で延べ165万人を動員した81年の大規模な北米ツアーを収録したライヴ・アルバムで、この様子は、映画『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー』にも収められている。「アンダー・マイ・サム」、「夜をぶっとばせ!」、「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」、「サティスファクション」といった60年代の代表レパートリーに加え、「トゥウェンティ・フライト・ロック」(エディ・コクラン)、「ゴーイング・トゥ・ア・ゴー・ゴー」(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ)などの古典カヴァーも演奏され、この巨大なスタジアム・ツアーのスタートを機に、バンドが原点に立ち返りつつ、新たなファン層獲得へそれまでのイメージをクリーンな方向に一新させようとあれこれ工夫している様子が聴いてとれる。

50公演で延べ165万人を動員した81年の大規模な北米ツアーを収録したライヴ・アルバムで、この様子は、映画『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー』にも収められている。「アンダー・マイ・サム」、「夜をぶっとばせ!」、「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」、「サティスファクション」といった60年代の代表レパートリーに加え、「トゥウェンティ・フライト・ロック」(エディ・コクラン)、「ゴーイング・トゥ・ア・ゴー・ゴー」(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ)などの古典カヴァーも演奏され、この巨大なスタジアム・ツアーのスタートを機に、バンドが原点に立ち返りつつ、新たなファン層獲得へそれまでのイメージをクリーンな方向に一新させようとあれこれ工夫している様子が聴いてとれる。

Rolling Stones 『Let's Spend The Night Together』

上掲全米ツアーの映像版で、名匠ハル・アシュビーがバック・ステージの様子なども絡めながら、20台のカメラと空中撮影を駆使して、目まぐるしく動き回るメンバーのステージ・パフォーマンスや大会場の熱気を収録したライブ・ムービー(製作は1982年)。撮影されたのは、アリゾナ州のサン・デビル・スタジアムの屋外ショーとニュージャージー州のメドーランズ・ブレンダン・バーン・アリーナの屋内ショーの二ヶ所。サン・デビル・スタジアムでは20台のカメラと34万フィートのフィルムを使用。さらに上空からのスペクタル・ショットを撮るためにヘリコプターが使われた。日本では1983年に「レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー」として劇場公開されている。

上掲全米ツアーの映像版で、名匠ハル・アシュビーがバック・ステージの様子なども絡めながら、20台のカメラと空中撮影を駆使して、目まぐるしく動き回るメンバーのステージ・パフォーマンスや大会場の熱気を収録したライブ・ムービー(製作は1982年)。撮影されたのは、アリゾナ州のサン・デビル・スタジアムの屋外ショーとニュージャージー州のメドーランズ・ブレンダン・バーン・アリーナの屋内ショーの二ヶ所。サン・デビル・スタジアムでは20台のカメラと34万フィートのフィルムを使用。さらに上空からのスペクタル・ショットを撮るためにヘリコプターが使われた。日本では1983年に「レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー」として劇場公開されている。

scene 2

1981年当時はかなりの危険ドヤ街区域に軒を構えていたという、シカゴ・サウスサイドのブルース・クラブ「チェッカーボード・ラウンジ」。バディ・ガイがオーナーを務めるこのチェッカーボードを根城にしていた大王ナマズ、もとい彼の地ブルースの大家が何を隠そうマディ・ウォーターズであったことは、ブルース・ファンにはある程度知られている話かもしれない。

この時期のマディ・ウォーターズと言えば、ジョン・プライマー(g)、リック・クレハー(g)、ラヴィ・リー(p)、モジョ・ビュフォード(harmonica)、アーネスト・ジョンソン(b)、レイ・アリソン(ds)という所謂“レジェンダリー・ブルース・バンド”をバックに、最晩年ながらもグイグイと攻めていた何度目かの黄金期。スタジオ作においても、おなじみジョニー・ウィンターのブルースカイ・レーベルに『King Bee』(バックは、ルーサー“ギター・ジュニア” ジョンソン、ボブ・マーゴリン、パイントップ・パーキンス、ジェイムズ・コットンら前レギュラー・バンド組)を吹き込み、大家としての貫禄をまざまざと見せつけていた。無論チェス時代のドロドロ加減とは質を異にするが、その一方で風韻漂うマッタリシッポリぶり、時折り撥ね出る威勢の良さは、大衆話芸にも似た魅力を放ちまくり、円熟味を帯びたブルース名人芸の“艶やかさ”や”キレのよさ”などを今一度世に問うたような時期でもあった。

この時期のマディ・ウォーターズと言えば、ジョン・プライマー(g)、リック・クレハー(g)、ラヴィ・リー(p)、モジョ・ビュフォード(harmonica)、アーネスト・ジョンソン(b)、レイ・アリソン(ds)という所謂“レジェンダリー・ブルース・バンド”をバックに、最晩年ながらもグイグイと攻めていた何度目かの黄金期。スタジオ作においても、おなじみジョニー・ウィンターのブルースカイ・レーベルに『King Bee』(バックは、ルーサー“ギター・ジュニア” ジョンソン、ボブ・マーゴリン、パイントップ・パーキンス、ジェイムズ・コットンら前レギュラー・バンド組)を吹き込み、大家としての貫禄をまざまざと見せつけていた。無論チェス時代のドロドロ加減とは質を異にするが、その一方で風韻漂うマッタリシッポリぶり、時折り撥ね出る威勢の良さは、大衆話芸にも似た魅力を放ちまくり、円熟味を帯びたブルース名人芸の“艶やかさ”や”キレのよさ”などを今一度世に問うたような時期でもあった。

Muddy Waters 『Hard Again』

1977年、記念すべきブルー・スカイ・レーベルからの第1弾。チェスを離れたマディは、若きホワイトブルース・ギタリスト、ジョニー・ウィンターと出会い、彼にプロデュースを一任することを決める。可能な限り“ライヴ”で録音された今作には、マディの力強いヴォーカルとジェイムス・コットンのハーモニカが光る「ジェラス・ハーテッド・マン」や再録音となったデルタ・ブルース「アイ・キャント・ビー・サティスファイド」などの力作が収録されている。

1977年、記念すべきブルー・スカイ・レーベルからの第1弾。チェスを離れたマディは、若きホワイトブルース・ギタリスト、ジョニー・ウィンターと出会い、彼にプロデュースを一任することを決める。可能な限り“ライヴ”で録音された今作には、マディの力強いヴォーカルとジェイムス・コットンのハーモニカが光る「ジェラス・ハーテッド・マン」や再録音となったデルタ・ブルース「アイ・キャント・ビー・サティスファイド」などの力作が収録されている。

Muddy Waters 『I'm Ready』

1978年、ジョニー・ウィンター プロデュースによるブルー・スカイからの第2弾。ジミー・ロジャースやウォルター・ホートンといったシカゴ・ブルースの仲間たちをゲストに迎え「フーチー・クーチー・マン」、「アイム・レディ」といった古いレパートリーを取り上げている。また「フー・ドゥ・ユー・トラスト」では、ジョニー・ウィンターによる燃えるようなスライド・ギターが聴き所。ロック色を強めた力作。

1978年、ジョニー・ウィンター プロデュースによるブルー・スカイからの第2弾。ジミー・ロジャースやウォルター・ホートンといったシカゴ・ブルースの仲間たちをゲストに迎え「フーチー・クーチー・マン」、「アイム・レディ」といった古いレパートリーを取り上げている。また「フー・ドゥ・ユー・トラスト」では、ジョニー・ウィンターによる燃えるようなスライド・ギターが聴き所。ロック色を強めた力作。

Muddy Waters 『Live』

1977〜78年にシカゴとデトロイトで行なわれたライブ音源を纏めたアルバム(1979年発表)。滋味深くも圧倒的な唄声と、「シーズ・ナインティーン・イヤーズ・オールド」などでの泣き叫ぶようなスライドギター。マディのブルース芸能が円熟の極致に達したことを知る。ジョニー・ウィンターやジェイムス・コットンらがゲスト参加しているが、皮肉にも両者の参加していない「ベイビー, プリーズ・ドント・ゴー」におけるバンドの一体感が本作のハイライトと謂えるだろう。こちらは、シカゴでの未発表ライヴ音源11曲を加えた2003年リリースの2枚組レガシー・エディション。

1977〜78年にシカゴとデトロイトで行なわれたライブ音源を纏めたアルバム(1979年発表)。滋味深くも圧倒的な唄声と、「シーズ・ナインティーン・イヤーズ・オールド」などでの泣き叫ぶようなスライドギター。マディのブルース芸能が円熟の極致に達したことを知る。ジョニー・ウィンターやジェイムス・コットンらがゲスト参加しているが、皮肉にも両者の参加していない「ベイビー, プリーズ・ドント・ゴー」におけるバンドの一体感が本作のハイライトと謂えるだろう。こちらは、シカゴでの未発表ライヴ音源11曲を加えた2003年リリースの2枚組レガシー・エディション。

Muddy Waters 『King Bee』

ジョニー・ウィンターがプロデュースした最終作で、マディ生前最後のスタジオ録音となったブルー・スカイ4作目(1980年)。1951年のオリジナルとは対照的に切迫した演奏を繰り広げる「トゥー・ヤング・トゥ・ノウ」、ジョニー・ウィンターのギター・ソロがドラマティックな展開を見せる「フォーエヴァー・ロンリー」など、これが最後とは思えない入魂の仕上がりとなった。この後、1983年マディは就寝中に亡くなる。享年68歳であった。

ジョニー・ウィンターがプロデュースした最終作で、マディ生前最後のスタジオ録音となったブルー・スカイ4作目(1980年)。1951年のオリジナルとは対照的に切迫した演奏を繰り広げる「トゥー・ヤング・トゥ・ノウ」、ジョニー・ウィンターのギター・ソロがドラマティックな展開を見せる「フォーエヴァー・ロンリー」など、これが最後とは思えない入魂の仕上がりとなった。この後、1983年マディは就寝中に亡くなる。享年68歳であった。

scene 3

シカゴ・スタイルのブルースにはそれなりの一家言を持つストーンズ連中だが、やはり“それなり”というのは、どう転んでも“それなり”でしかないのかもしれない。ただし、この“それなり”が彼らの持ち味とも謂うべきか。これは、メンフィス産サザン・ソウル、デトロイト産ノーザン・ソウル、JAキングストン産レゲエ、あるいはロバート・ジョンソンだのチャック・ベリーだの数多あるストーンズの習作全般にも同じことが謂えるのだが、彼らは決して本家本元を「越えた越えない」といったような軽薄なレベルの視点で、その“課題曲”に着手したりはしない。そこにいかにブリティッシュ・インヴェイジョン出ならではのアイデンティティをスベリ込ませることができるか? 常にそれが念頭にあったからこそ、門前のブラック・ミュージック見習い小僧は、十年足らずで世界一のロックバンドへと登りつめることができたのだと思う。つまり、“それなり”という感覚が、憧憬の度合いとは別の、「寸止め」≒「追求しすぎない」という意味合いにおいて、フットワークの軽さやフレキシビリティを助長する性質を持っていると捉えることで、その隙間に随分とオリジナリティを挟み込む余地というものができたのでは、と推察してみる。特にブライアン・ジョーンズを失ってからの彼らには、この感覚が加速度的に増していったような気がしてならない。ゆえに、本家の馬力に対して、「いつまでも頭が上がらねぇゼ」とする潔さ、大袈裟に謂えば「肯定的な諦念」が分かりやすく顕在化されているとすることもできるのだろう。

ストーンズは、自らの黒人音楽至上主義を“それなり”に論ずる(演奏で)ことによって長年成功を収めることができた、唯一のロールモデルなのではないだろうか。彼らの辞書に「徹底追及」という四文字はない、と決め付けてしまうのは乱暴だが、むしろそうした求道型の姿勢や所作は「ジョン・メイオール、ジョニー・ウィンター、スティーヴィ・レイ・ヴォーン、デレク・トラックスあたりに任せておけばいいよ」、あるいは「各自のソロ・ワークでお好きなだけどうぞ」とするのがほぼ通例となっているように思える。特にブルースに対するアプローチにおいては、バンド・サウンドとしての昇華が第一目的に挙げられていたことから、前出の職人ギタリストたちとはそこに一線を画していたことは想像に容易い。だからして、オリジナルはもとよりカヴァーにおいても、彼らの演奏全般には常に“ストーンズらしさ”というものが付いて回る。

と、身も蓋もないことをエンエンと綴ってしまったが、だがしかし、例外的に“らしさ”というものを些か欠いた演目(記録としての)が存在するのならば、それはやはり先述したように、「肯定的な諦念」というものを抱きながら黒人音楽の本家や泰斗らと勇敢なまでに睨み合う、あの得も謂われぬ緊張感の中で彼らがプレイしている瞬間にあるのではないだろうか? それを短絡的に「素に戻ったストーンズ」と呼ぶこともできるだろうが、越えることができないと悟ったK点を目の当たりにすれば、いつだって見習い小僧として膝をガクガク震わせてしまうという点では、そこにごくごく良性なアンチノミー体質をも窺わせてくれる。ゆえに彼らは、「オレたちこそ黒人音楽の免許皆伝者だ!」などという言葉を口が裂けても吐くことはできないのである。勿論そんなことを今さら吐く必要もないのだが、それを逆に”密かな愉しみ”としてポケットにしまい込みながら、実に器用に楽旅をエンジョイしているのだなと独り合点させられる。

と、身も蓋もないことをエンエンと綴ってしまったが、だがしかし、例外的に“らしさ”というものを些か欠いた演目(記録としての)が存在するのならば、それはやはり先述したように、「肯定的な諦念」というものを抱きながら黒人音楽の本家や泰斗らと勇敢なまでに睨み合う、あの得も謂われぬ緊張感の中で彼らがプレイしている瞬間にあるのではないだろうか? それを短絡的に「素に戻ったストーンズ」と呼ぶこともできるだろうが、越えることができないと悟ったK点を目の当たりにすれば、いつだって見習い小僧として膝をガクガク震わせてしまうという点では、そこにごくごく良性なアンチノミー体質をも窺わせてくれる。ゆえに彼らは、「オレたちこそ黒人音楽の免許皆伝者だ!」などという言葉を口が裂けても吐くことはできないのである。勿論そんなことを今さら吐く必要もないのだが、それを逆に”密かな愉しみ”としてポケットにしまい込みながら、実に器用に楽旅をエンジョイしているのだなと独り合点させられる。

遡ればビリー・プレストン、近年ではダリル・ジョーンズといったサポーター達と同じ舞台で肩を並べても一目瞭然だろう。彼らの出音の太さは主役を飲み込むほどで、あらためてケタ違いの馬力とバネのしなやかさを相対的に印象付けてきた。また、実際にステージを共にしたシュガー・ブルー、バディ・ガイ、ジョン・リー・フッカー、ボ・ディドリー、ソロモン・バークなどにしても同様。文脈的には全く以て間違っていないながら、それでも同じ席をあたためるにはあまりにも違和感を憶える、その差異と言うべきかギャップと言うべきか。とどのつまりそこには、“押されまくった”ストーンズの、「ヤベェなぁ、コイツら。やっぱスゲーわ」といった類の羨望の眼差しや恍惚の表情がボコボコ浮かんでいるのだ。映画『シャイン・ア・ライト』におけるバディ・ガイとの共演「シャンペンと大麻」がよい一例だろうか。「いやいや、キースだって負けちゃあいなかったよ」だなんてフォロー、あまりにも軽率過ぎて...。

要するに、シカゴ・ブルースにしても、チャック・ベリーにしても、サザン・ソウルやモータウンにしても、これらを同列に並べながら、 所謂包括的な“黒っぽさ”にタッチしようとすることに人一倍執念を燃やすのがストーンズのバンドとしての性癖であり、だからして本家との共演に出くわそうものなら、慄きながらも感動する、という完全ファン目線でそれを愉しむ術も身に着けているということに他ならないのだ。

Rolling Stones 『England's Newest Hit Makers』

若さで押しまくった記念すべきデビューアルバム。アメリカでシングルヒットを記録した「ノット・フェイド・アウェイ」、オリジナルUK盤ではオープニングに据えられていた「ルート66」、マディ師匠による修羅場のようなリビドー怨歌をヤンチャなビートに乗せ急き立てる「恋をしようよ」、この冒頭三連発で当時のロック少年たちは、もれなく人生の岐路に立たされ決意を固める。「明日からギターを習うんだ」。ブライアン、キースのギター・コンビネーションこそやや軽薄ながら、黙々とスウィングするチャーリー&ビルのリズム隊、そして何よりミックのガッツある歌唱が、当時低調にあったイギリスはじめ世界中の若者たちを鼓舞。英国チャートでは、ビートルズの『ウィズ・ザ・ビートルズ』を蹴落として12週連続首位をキープした。

若さで押しまくった記念すべきデビューアルバム。アメリカでシングルヒットを記録した「ノット・フェイド・アウェイ」、オリジナルUK盤ではオープニングに据えられていた「ルート66」、マディ師匠による修羅場のようなリビドー怨歌をヤンチャなビートに乗せ急き立てる「恋をしようよ」、この冒頭三連発で当時のロック少年たちは、もれなく人生の岐路に立たされ決意を固める。「明日からギターを習うんだ」。ブライアン、キースのギター・コンビネーションこそやや軽薄ながら、黙々とスウィングするチャーリー&ビルのリズム隊、そして何よりミックのガッツある歌唱が、当時低調にあったイギリスはじめ世界中の若者たちを鼓舞。英国チャートでは、ビートルズの『ウィズ・ザ・ビートルズ』を蹴落として12週連続首位をキープした。

Rolling Stones 『Live Licks』

レーベルを跨ぎ、40年にも及ぶキャリアを総括した結成40周年記念ベスト『フォーティー・リックス』発表後のツアーの模様をまとめたライヴ・アルバム。過去のベスト盤にはなかった“グレイテスト・ヒッツ・ライヴ”というべき内容と、ボブ・クリアマウンテンによる統一感のあるミックスで、もう一つのベスト盤としてもたのしめる。「エヴリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ」では本家ソロモン・バークを迎え、その重量感のあるゴスペル歌唱にミックもあらためてナフ・リスペクト。

レーベルを跨ぎ、40年にも及ぶキャリアを総括した結成40周年記念ベスト『フォーティー・リックス』発表後のツアーの模様をまとめたライヴ・アルバム。過去のベスト盤にはなかった“グレイテスト・ヒッツ・ライヴ”というべき内容と、ボブ・クリアマウンテンによる統一感のあるミックスで、もう一つのベスト盤としてもたのしめる。「エヴリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ」では本家ソロモン・バークを迎え、その重量感のあるゴスペル歌唱にミックもあらためてナフ・リスペクト。

Rolling Stones 『Shine A Light』

2006年秋にNYのビーコン・シアターで行われた2回のライヴを中心に撮影されたマーティン・スコセッシ監督映画「Shine A Light」のオリジナル・サウンドトラック盤。シアター・ライヴならではの臨場感、ライヴ感が見事に記録された21世紀最大のライヴ・エンタテインメント。ホワイト・ストライプス、クリスティーナ・アギレラなどのスペシャルゲストとの共演にも注目。中でも、「シャンペン&リーファー」に登場するバディ・ガイは、独壇場とも謂えるブルース・ギターで聴衆のみならず主役たちをも釘付けにする。日本盤のみボーナストラック「アンダーカヴァー・オブ・ザ・ナイト」を収録。

2006年秋にNYのビーコン・シアターで行われた2回のライヴを中心に撮影されたマーティン・スコセッシ監督映画「Shine A Light」のオリジナル・サウンドトラック盤。シアター・ライヴならではの臨場感、ライヴ感が見事に記録された21世紀最大のライヴ・エンタテインメント。ホワイト・ストライプス、クリスティーナ・アギレラなどのスペシャルゲストとの共演にも注目。中でも、「シャンペン&リーファー」に登場するバディ・ガイは、独壇場とも謂えるブルース・ギターで聴衆のみならず主役たちをも釘付けにする。日本盤のみボーナストラック「アンダーカヴァー・オブ・ザ・ナイト」を収録。

scene 4

さて、舞台は1981年11月22日、シカゴ・サウスサイドのチェッカーボード・ラウンジ。すでに日付が変わろうとしていた時刻、とした方がムード倍増だろうか? 「You're Gonna Miss Me When I'm Gone」、「Sweet Little Angel」など、ジョン・プライマーの音頭取りでレジェンダリー・ブルース・バンドがひとしきり場をあたためた後、永遠のビッグボス、マディ・ウォーターズがゆっくりとステージ上に歩を進める。まずは、ジミー・リードの「You Don't Have To Go」でゆったりジワリ。同年のシカゴフェスタ登場時とはまた趣の異なる怪気炎が上がり始める。

マディを知らないようなコたちがこのシーンを何気なしに見れば、年季の入ったホロ酔いのオッサンが「ほなら都々逸でも一席ぶちまひょか」とひょっこり現れたようにも取れるが、マディを間接的にもよく知る人間からすると、やはり芸事に対して並々ならぬこだわりと厳しさを持つ師匠としての表情をこの一瞬で窺うことができる、と口を揃える。そう謂われれば、バンド・メンバーの表情にC調な笑顔はない。皆こわばった面持ちで師匠の一挙手一投足に鋭い視線を投げかけているようだ。JB然り、マイルス然り、サン・ラ然り、ジョージ・クリントン然り...偉大なるコンダクターを中心に全てがタイトに引き締まっていく瞬間というものが、確かにそこにある。

オーティス・スパン(p)、リトル・ウォルター(harmonica)、ジミー・ロジャース(g)、ウィリー・ディクソン(b)、エルジン・エヴァンス(ds)/フレッド・ビロウ(ds)らとの黄金のセクステット結成以来当時で三十年弱、幾度も人員を入れ代えながらブルース芸能の真髄を追い求めてきたマディ。その過程では若手の育成にも力を注ぎ、数多くのシカゴ・ブルースマンが彼の薫陶を受け一流のキラ星ミュージシャンとなっていった。ストリート・ギャングだった17歳のジュニア・ウェルズをゲンコツで手なずけ、ごくわずかな期間バンドに加入させたのは語り草。「オレを真人間にしてくれたのはマディだよ」とウェルズも後に語っている。

オーティス・スパン(p)、リトル・ウォルター(harmonica)、ジミー・ロジャース(g)、ウィリー・ディクソン(b)、エルジン・エヴァンス(ds)/フレッド・ビロウ(ds)らとの黄金のセクステット結成以来当時で三十年弱、幾度も人員を入れ代えながらブルース芸能の真髄を追い求めてきたマディ。その過程では若手の育成にも力を注ぎ、数多くのシカゴ・ブルースマンが彼の薫陶を受け一流のキラ星ミュージシャンとなっていった。ストリート・ギャングだった17歳のジュニア・ウェルズをゲンコツで手なずけ、ごくわずかな期間バンドに加入させたのは語り草。「オレを真人間にしてくれたのはマディだよ」とウェルズも後に語っている。ご自慢の短小スライド・バーを駆使して「Country Boy」を掻き鳴らせば、デルタ巨人サン・ハウスも地獄の三丁目あたりから「お前もエラくなったもんだな」と囃し立てる。DVDではオミットされている「I'm A King Bee」、「Someday Baby Blues(Trouble No More)」、「Country Jail」は日本盤CD及び限定ボックスのLPのみの収録となるが、こちらもシカゴフェスタ時に負けず劣らずのバンド・アンサンブルで客席を焚きに焚き付ける。脂汗を拭う白面郎、目を丸くするパツキンねーちゃん。シカゴが世界を制覇したかのような夜、その闇はさらに濃く深くなっていく。

Muddy Waters 『Live At Chicago Fest』

「チェッカーボード・ラウンジ」と同じ1981年、晩年のマディが地元シカゴで円熟のパフォーマンスを披露。チープ・トリック、ブロンディ、ウィリー・ネルソンら当時多くの著名アーティストがそのステージに立った「シカゴフェスタ」でマディはトリを飾った。「マニッシュ・ボーイ」、「ガット・マイ・モジョ・ウォーキング」、「ウォーキング・スルー・ザ・パーク」ほか、おなじみの曲を熱演。さらに後半6曲ではジョニー・ウィンターも参戦し、マディに負けず劣らずのプレイで火花を散らす。

「チェッカーボード・ラウンジ」と同じ1981年、晩年のマディが地元シカゴで円熟のパフォーマンスを披露。チープ・トリック、ブロンディ、ウィリー・ネルソンら当時多くの著名アーティストがそのステージに立った「シカゴフェスタ」でマディはトリを飾った。「マニッシュ・ボーイ」、「ガット・マイ・モジョ・ウォーキング」、「ウォーキング・スルー・ザ・パーク」ほか、おなじみの曲を熱演。さらに後半6曲ではジョニー・ウィンターも参戦し、マディに負けず劣らずのプレイで火花を散らす。

Jimmy Rogers 『Chicago Bound』

40年代後半よりマディ・ウォーターズ・バンドのサイドマンとして活躍し、50年代黄金期のシカゴ・ブルース・サウンドの確立に一役も二役も買った名ギタリスト、ジミー・ロジャースの味わい深い名演集。バックには、マディほか、リトル・ウォルター(harmonica)、オーティス・スパン(p)、ウィリー・ディクソン(b)、ビッグ・クロウフォード(b)、フレッド・ビロウ(ds)ら、マディ・バンド鉄壁の布陣が顔を揃える。シカゴ・ブルースの何たるかを知るにはこれ以上ない一枚。永遠の名盤!

40年代後半よりマディ・ウォーターズ・バンドのサイドマンとして活躍し、50年代黄金期のシカゴ・ブルース・サウンドの確立に一役も二役も買った名ギタリスト、ジミー・ロジャースの味わい深い名演集。バックには、マディほか、リトル・ウォルター(harmonica)、オーティス・スパン(p)、ウィリー・ディクソン(b)、ビッグ・クロウフォード(b)、フレッド・ビロウ(ds)ら、マディ・バンド鉄壁の布陣が顔を揃える。シカゴ・ブルースの何たるかを知るにはこれ以上ない一枚。永遠の名盤!

Little Walter 『Best of』

マディ・バンドの初代ハーピストであり、ハーモニカをアンプリファイドさせた奏法で戦後のブルース・シーンに革命を起こしたリトル・ウォルター。1947年にマディの仲間に加わり、1960年頃まではほぼ毎回レギュラーとして録音に参加している。1952年の「ジューク」を皮切りに、「マイ・ベイブ」、「ミーン・オールド・ワールド」など、ソロ名義でもヒットを連発。1968年、酒を飲んで喧嘩になった際に頭を殴られ、その傷が原因となり38歳の若さでこの世を去った。

マディ・バンドの初代ハーピストであり、ハーモニカをアンプリファイドさせた奏法で戦後のブルース・シーンに革命を起こしたリトル・ウォルター。1947年にマディの仲間に加わり、1960年頃まではほぼ毎回レギュラーとして録音に参加している。1952年の「ジューク」を皮切りに、「マイ・ベイブ」、「ミーン・オールド・ワールド」など、ソロ名義でもヒットを連発。1968年、酒を飲んで喧嘩になった際に頭を殴られ、その傷が原因となり38歳の若さでこの世を去った。

Otis Span 『Blues Is Where It's At』

シカゴ・ブルースにおけるピアノ・スタイルを確立したマディ・バンドの初代ピアニスト、オーティス・スパン。1952年頃に加入し、ブ厚いサウンドの核となった。1966年に発表された本作のバックには、御大は勿論のこと、ルーサー”ギター・ジュニア”ジョンソン(g)、フランシス・クレイ(ds)、ジョージ・スミス(harmonica)ら当時のマディのレギュラー・バンドの面々が参加している。

シカゴ・ブルースにおけるピアノ・スタイルを確立したマディ・バンドの初代ピアニスト、オーティス・スパン。1952年頃に加入し、ブ厚いサウンドの核となった。1966年に発表された本作のバックには、御大は勿論のこと、ルーサー”ギター・ジュニア”ジョンソン(g)、フランシス・クレイ(ds)、ジョージ・スミス(harmonica)ら当時のマディのレギュラー・バンドの面々が参加している。

Willie Dixon 『Chess Box』

戦後シカゴ・ブルース”表の立役者”がマディなら、”影の立役者”は間違いなくこのウィリー・ディクソン。ベース奏者としての腕前だけでなく、その作・編曲家としての能力の高さには多くのブルースマンが全幅の信頼を置いていた。こちらは、そんなディクソンのソングライターとしての魅力を捉えたチェス録音集。自演曲は勿論のこと、マディ、ハウリン・ウルフ、ボ・ディドリー、サニー・ボーイ・ウィリアムソン、ローウェル・フルソンらに提供した、今日ブルース・スタンダードと呼ばれて久しい有名曲を2枚組でたっぷりと収録。入門編としては『I Am The Blues』も聴きやすくオススメ。

戦後シカゴ・ブルース”表の立役者”がマディなら、”影の立役者”は間違いなくこのウィリー・ディクソン。ベース奏者としての腕前だけでなく、その作・編曲家としての能力の高さには多くのブルースマンが全幅の信頼を置いていた。こちらは、そんなディクソンのソングライターとしての魅力を捉えたチェス録音集。自演曲は勿論のこと、マディ、ハウリン・ウルフ、ボ・ディドリー、サニー・ボーイ・ウィリアムソン、ローウェル・フルソンらに提供した、今日ブルース・スタンダードと呼ばれて久しい有名曲を2枚組でたっぷりと収録。入門編としては『I Am The Blues』も聴きやすくオススメ。

Junior Wells 『Blues Hit Big Town』

シカゴ・ブルース孤高のハーピスト、ジュニア・ウェルズが、1953〜54年にUnited レーベルに吹き込んだデビュー録音集。マディ・ウォーターズ、エルモア・ジェイムズらも参加した、50年代シカゴ・ブルースの旨味を凝縮したそのサウンドはまさに至宝。若さ溢れるブルースパワーが随所に炸裂している。ちなみに、実際ウェルズが参加したマディ楽曲というのは、バンドへのレギュラー在籍期間が極端に短いため、「ゼイ・コール・ミー・マディ・ウォーターズ」他わずか数曲に止まるとされている。

シカゴ・ブルース孤高のハーピスト、ジュニア・ウェルズが、1953〜54年にUnited レーベルに吹き込んだデビュー録音集。マディ・ウォーターズ、エルモア・ジェイムズらも参加した、50年代シカゴ・ブルースの旨味を凝縮したそのサウンドはまさに至宝。若さ溢れるブルースパワーが随所に炸裂している。ちなみに、実際ウェルズが参加したマディ楽曲というのは、バンドへのレギュラー在籍期間が極端に短いため、「ゼイ・コール・ミー・マディ・ウォーターズ」他わずか数曲に止まるとされている。

scene 5

マディのアイドルだったビッグ・ジョー・ウィリアムス「Baby Please Don't Go」が演奏されると同時に、リザーブされていたと思しき客席前列のテーブルに向かって男女十人前後の影が走る。時刻は、しつこいようだが、午前3時辺りを指しているのが理想だ。テーブルに着いたその団体は、やおら “一軒目” からの飲み残しボトルを手にワイワイガヤガヤ...途端周囲の客もザワツキはじめる。「ミック・ジャガーがおるやんけ!」と、先ずは場末のブルース・クラブにおよそ似つかわしくない赤いスウェットジャージ(最新のシャカシャカ素材☆)の男の特定を急いで見せた。さらに、キースもいればロニーもいる。二人揃ってグデングデンだ。それだけじゃあない。イアン・スチュワート、イアン・マクレガン、ボビー・キーズもいるじゃないかと大興奮。方やブラウン管の向こう側では、「源泉かけ流しブルースの湯」慰安ツアーの発起・発案者は、もしかしてスチュあたりが濃厚なのではないかしら、と冷静に推察する者多数。

何度かコーラスを繰り返すマディがおもむろに声を張る。「ミックくん、シラこい顔しとらんで、ステージに上がんなはれ!」 いくら世界のミック・ジャガーだと謂っても、師匠の命令をスルーするわけにはいかない。丁稚奉公のようなしおらしさで壇上に上がる。本来であればステージ前のウォーミングアップに余念のないミックだが、ここで師匠が見たかったのは、彼らのロックスターとしての資質や器用さなどではなく、いかにブルースを愛しているかという姿勢や心意気、その一点のみだろう。本人百も承知でマイクの前に立ったものの、いきなり師匠を追随するようなドスの利いた声は発せられず顔面蒼白。師匠ややおかんむりの様子で、たまらず「キースはおらんのかいな!」と召集の一喝。ミックこれには助けられたとばかりに「そうだ、お前も来いよ!」と即便乗。しかし酔ったキースはもはや天下無敵。師匠が差し出す握手にも気付かず、くわえタバコの千鳥足でアンプ前に一直線。イェイ、イェイ、イェイとブルースのステップ。やがてボーヤに渡された漆黒のテレキャスターを弄り、ワンコーラスのソロにて無事合流。お次に壇上に呼ばれたのは、マディにとっての可愛い三郎ギタリスト、ロニー・ウッド。兄貴の横にチョコンと陣取って、お得意のおちゃらけブギを一席。「ホンマかわいいやっちゃな」と師匠、負けじとギャンギャンギャン、ロック仕込みのナウなギタリズムを出血大サービス☆

© MICHAEL HALSBAND/LANDOV

scene 6

「Hoochie Coochie Man」、「Long Distance Call」、「Mannish Boy」といった演目は、謂わば師匠からのプレゼントといったところだろう。想い起こせば17年前、まだまだアカ抜けない風体のリズム・アンド・ブルース小僧といった感じのストーンズ連中をシカゴのチェス本丸で出迎えたマディ。「兄ちゃんらエエモン持っとるやんかいさ」と声を掛けたのが始まりだった。ただ、マディにしてもレコード印税では全く食っていけず、当時は小銭を稼ぐためスタジオのペンキ塗りをしていたのは有名な話。この日も脚立に乗って天井に刷毛を翻すブルースの巨匠。それでもミック、キース、ブライアンは「ボキたち先生の大ファンなんです!」と最敬礼しながら目を輝かせる。一方マディにとっても彼らが自分の曲を取り上げ、世間に広めてくれることは何よりもありがたいことだった。その2、3年後、ブリティッシュ・ロック勢による“ブルースの伝播”が大きなムーヴメントを生み出し、彼はそのオリジネイターとして礼讃され、かつてないほどにレコードを売り上げることとなる。「いつか、この時のお返しをせないかん」と胸に秘めていた師匠の思い。それは、きちんとした形でステージ共演の場を用意してやることだったのかもしれない。

「Hoochie Coochie Man」、「Long Distance Call」、「Mannish Boy」といった演目は、謂わば師匠からのプレゼントといったところだろう。想い起こせば17年前、まだまだアカ抜けない風体のリズム・アンド・ブルース小僧といった感じのストーンズ連中をシカゴのチェス本丸で出迎えたマディ。「兄ちゃんらエエモン持っとるやんかいさ」と声を掛けたのが始まりだった。ただ、マディにしてもレコード印税では全く食っていけず、当時は小銭を稼ぐためスタジオのペンキ塗りをしていたのは有名な話。この日も脚立に乗って天井に刷毛を翻すブルースの巨匠。それでもミック、キース、ブライアンは「ボキたち先生の大ファンなんです!」と最敬礼しながら目を輝かせる。一方マディにとっても彼らが自分の曲を取り上げ、世間に広めてくれることは何よりもありがたいことだった。その2、3年後、ブリティッシュ・ロック勢による“ブルースの伝播”が大きなムーヴメントを生み出し、彼はそのオリジネイターとして礼讃され、かつてないほどにレコードを売り上げることとなる。「いつか、この時のお返しをせないかん」と胸に秘めていた師匠の思い。それは、きちんとした形でステージ共演の場を用意してやることだったのかもしれない。

「ワテら黒人も、兄ちゃんらのこと好きやで」。そんな愛情表現に満ちた3曲。地方(じかた)を任されたバーバリアンズにとってはいきなりの試金石だったかもしれないが、“フーチークーチー甚句”では、自らの愛器を置いてミックとがっぷり四つの盃を交わす。スチュも合流した“長距離電話エレジー”は、ロニーのボトルネックの独壇場、となると思いきや、ポークビッツのような極小スライドバーを師匠から手渡され恐縮するやら困惑するやらでしばし唖然...しかしながらそれさえも風流に映る。エンディングでのエナジー全開、師匠のぶるぶるシャウトが厭世をブッたぎり、とどめに“男根節”いっぱつ。バディ・ガイ&ジュニア・ウェルズのファンキー兄弟に、左利きの山師レフティ・ディズを呼び込んだオールスター・ヴァージョンは、ステージぎゅうぎゅうの酸素薄な泥沼ぶりを呈して、一気に盛り上がり大会へ突入。上気した兄弟仁義に挟まれ若干笑顔が引きつるミック。まんざらでもないが、しかし口が裂けても「オレたちが黒人音楽の、本当の免許皆伝者だ!」なんてこと言えないぞ。完全アウェイのエル・モカンボ、やはりブルースは、けもの道だ。

Rolling Stones 『12×5』

1964年、憧れのシカゴ・チェス・スタジオ詣を成就させ、意気揚々と臨むアメリカ公演直前にリリースされた米国第2弾アルバム。基本的にはデビュー作と変わらない作りであるが、古典の”消化力”という部分では底知れないパワーを発揮。ジェリー・ラゴヴォイ(ノーマン・ミード)作の「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」、ヴァレンチノス「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」を完全にモノにしていることは言うまでもなく、こうしたカヴァーが存在しなければ昨今のブラック・ミュージックはここまで市民権を得たものになっていたのかどうか? と、アレコレ考えを巡らせる。チェス本丸でペンキ塗りに勤しんでいたマディ師匠も「お兄ちゃんら、エエモン持っとるやんかいさ。あめちゃんあげよか?」と、すこぶるゴキゲンだったことでしょう。 一方で、ジャガー/リチャード、ナンカー・フェルジ作品も徐々に幅を利かせはじめ、「グッド・タイムズ、バッド・タイムズ」、「エンプティ・ハート」といった愛すべき楽曲たちもこの時期に産声を上げている。

1964年、憧れのシカゴ・チェス・スタジオ詣を成就させ、意気揚々と臨むアメリカ公演直前にリリースされた米国第2弾アルバム。基本的にはデビュー作と変わらない作りであるが、古典の”消化力”という部分では底知れないパワーを発揮。ジェリー・ラゴヴォイ(ノーマン・ミード)作の「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」、ヴァレンチノス「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」を完全にモノにしていることは言うまでもなく、こうしたカヴァーが存在しなければ昨今のブラック・ミュージックはここまで市民権を得たものになっていたのかどうか? と、アレコレ考えを巡らせる。チェス本丸でペンキ塗りに勤しんでいたマディ師匠も「お兄ちゃんら、エエモン持っとるやんかいさ。あめちゃんあげよか?」と、すこぶるゴキゲンだったことでしょう。 一方で、ジャガー/リチャード、ナンカー・フェルジ作品も徐々に幅を利かせはじめ、「グッド・タイムズ、バッド・タイムズ」、「エンプティ・ハート」といった愛すべき楽曲たちもこの時期に産声を上げている。

Rolling Stones 『Love You Live』

サポート&新ギタリストにロン・ウッドを迎え行なわれた1975年北米ツアーと1976年ヨーロッパ・ツアー(6月のパリ公演)、さらには、1977年3月4、5日、カナダはトロントのエル・モカンボ・クラブでの小規模ギグの音源で構成された2枚組ライヴ・アルバム。ロニー加入後に生み出された「ホット・スタッフ」をはじめ、ビリー・プレストン(p)、オリヴァー・ブラウン(per)らをツアーに同伴させたこの時期ならではの粘っこさもたっぷりと味わえる。500人程のオーディエンスを前に演奏された、スモールクラブ・ギグ ”エル・モカンボ・サイド” には、マディの「マニッシュ・ボーイ」をはじめ、「クラッキン・アップ」、「リトル・レッド・ルースター」、「アラウンド・アンド・アラウンド」の4曲を収録。商業主義とは無縁なピュアな黒人音楽への愛情を無邪気に爆発させている。

サポート&新ギタリストにロン・ウッドを迎え行なわれた1975年北米ツアーと1976年ヨーロッパ・ツアー(6月のパリ公演)、さらには、1977年3月4、5日、カナダはトロントのエル・モカンボ・クラブでの小規模ギグの音源で構成された2枚組ライヴ・アルバム。ロニー加入後に生み出された「ホット・スタッフ」をはじめ、ビリー・プレストン(p)、オリヴァー・ブラウン(per)らをツアーに同伴させたこの時期ならではの粘っこさもたっぷりと味わえる。500人程のオーディエンスを前に演奏された、スモールクラブ・ギグ ”エル・モカンボ・サイド” には、マディの「マニッシュ・ボーイ」をはじめ、「クラッキン・アップ」、「リトル・レッド・ルースター」、「アラウンド・アンド・アラウンド」の4曲を収録。商業主義とは無縁なピュアな黒人音楽への愛情を無邪気に爆発させている。

Muddy Waters 『Electric Mud』

ロック・フィールドへのアンサーか? はたまたカウンターパンチか? いずれにせよ「ブルースマンが本気出してロックすりゃ、こんなにカッコよくなるんだぜ」という強烈な意思表示だ。「フーチー・クーチー・マン」、「マニッシュ・ボーイ」といったご自慢のレパートリーも、ジミヘンに触発されまくったピート・コージーのエグすぎるギターによってサイケにペイントされる。ドロだらけとなった「夜をぶっとばせ!」のカヴァー。ミック、キース、ブライアンも背筋を正したままブッ飛んだハズ。

ロック・フィールドへのアンサーか? はたまたカウンターパンチか? いずれにせよ「ブルースマンが本気出してロックすりゃ、こんなにカッコよくなるんだぜ」という強烈な意思表示だ。「フーチー・クーチー・マン」、「マニッシュ・ボーイ」といったご自慢のレパートリーも、ジミヘンに触発されまくったピート・コージーのエグすぎるギターによってサイケにペイントされる。ドロだらけとなった「夜をぶっとばせ!」のカヴァー。ミック、キース、ブライアンも背筋を正したままブッ飛んだハズ。

V.A. 『Muddy Waters All Star Tribute To A Legend』

1997年10月11日ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで行なわれたマディ・ウォーターズ・トリビュート・コンサートの模様を収録したDVD。マディのバンドでプレイしたこともあるバディ・ガイが「シーズ・19・イヤーズ・オールド」で火を噴きそうなギター・ソロを披露すれば、ロバート・ジョンソンの義理の息子であるロバート・ジュニア・ロックウッドが「ミーン・レッド・スパイダー」で82歳と思わせない強力なヴォーカルを聴かせる。そのほか、ココ・テイラー、ケブ・モ、フィービィ・スノウ、マディの実の息子ビッグ・ビル・モーガンフィールド、ジョン・ハイアットらも参加。偉大なるブルースマンへの敬意と愛情に満ちたライヴ・パフォーマンスを堪能することができる。こちらは初回限定DVD+CD仕様。

1997年10月11日ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで行なわれたマディ・ウォーターズ・トリビュート・コンサートの模様を収録したDVD。マディのバンドでプレイしたこともあるバディ・ガイが「シーズ・19・イヤーズ・オールド」で火を噴きそうなギター・ソロを披露すれば、ロバート・ジョンソンの義理の息子であるロバート・ジュニア・ロックウッドが「ミーン・レッド・スパイダー」で82歳と思わせない強力なヴォーカルを聴かせる。そのほか、ココ・テイラー、ケブ・モ、フィービィ・スノウ、マディの実の息子ビッグ・ビル・モーガンフィールド、ジョン・ハイアットらも参加。偉大なるブルースマンへの敬意と愛情に満ちたライヴ・パフォーマンスを堪能することができる。こちらは初回限定DVD+CD仕様。

scene 7

ちなみに、マディとストーンズのステージ共演というのはコレが初めてではない。詳細な資料が残されていないため、セットリストなどは不明なのだが、1978年、『女たち』リリース後の北米ツアー中、7月8日シカゴのソルジャー・フィールドでのショウを終えたストーンズ連中は、近くのローカル・ブルース・クラブ「クワイエット・ナイト・クラブ」でギグをしていた、ウィリー・ディクソン擁するマディ・ウォーターズ・バンドのライブに飛び入りを果たしている。ミック、キース、チャーリー(!)、ロニーは、「Mannish Boy」、「Long Distance Call」、「Got My Mojo Working」などでマディとジョイントしたそうな。また、ビル・ワイマンに限っては、ほかの4人よりひと足早い1974年にマディとの共演を実現させている。モントルー・ジャズ・フェスティヴァルにマディが出演した際、バディ・ガイ、ジュニア・ウェルズ、パイントップ・パーキンスらと共にバックバンドを担当した。このときの模様は『モントルー1974〜メッシン・ウィズ・ザ・ブルーズ・ウィズ・バディ・ガイ&ジュニア・ウェルズ』としてDVD化されていたが、現在は廃盤となっている。

Muddy Waters 『Montreux 1974:Messin' With The Blues』 (廃盤)

マディ・ウォーターズ、ジュニア・ウェルズ、バディ・ガイという三大シカゴ・ブルースの雄がストーンズ時代のビル・ワイマンらをバックにパフォーマンスした、1974年モントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ映像。ウェルズの「メッシン・ウィズ・ザ・キッド」、バディの「テン・イヤーズ・アゴー」、マディの「フーチー・クーチー・マン」、「マニッシュ・ボーイ」など各者の代表曲を中心にした全8曲(65分)。ボーナス映像として、ビル・ワイマンによるバディ・ガイと、マディの息子ビッグ・ビル・モーガンフィールドへのインタビューが収録されている。残念ながら現在は廃盤。

マディ・ウォーターズ、ジュニア・ウェルズ、バディ・ガイという三大シカゴ・ブルースの雄がストーンズ時代のビル・ワイマンらをバックにパフォーマンスした、1974年モントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ映像。ウェルズの「メッシン・ウィズ・ザ・キッド」、バディの「テン・イヤーズ・アゴー」、マディの「フーチー・クーチー・マン」、「マニッシュ・ボーイ」など各者の代表曲を中心にした全8曲(65分)。ボーナス映像として、ビル・ワイマンによるバディ・ガイと、マディの息子ビッグ・ビル・モーガンフィールドへのインタビューが収録されている。残念ながら現在は廃盤。

scene 8

師匠、一旦ガソリン補給のためステージを降りるが、繋ぎを任されたバディ・ガイ、ジュニア・ウェルズ、レフティ・ディズの濃い口ゆんたくセッション三連発でバーバリアンズはもはや戦意喪失気味? ブルース・ギターの常套句を手変え品変え掻き毟りながら何とか食らい付こうと粘りをみせるものの、 「ギターっちゅうのは顔で弾き倒すもんや」と謂わんばかりのバディの迫力にはもう防戦一方。「ロックは確かに世界の中心で回転しているかもしれんが、シカゴの片隅にこんな絶倫な音楽があることを誰も知らないなんて、俺たち何やってんだろ...」とショボくれたかどうかは分からないが、いずれにせよ搭載しているエンジンの違いを痛感しながら、「スゲーな、スゲーな」と心の中で繰り返しつぶやいていたに違いない。

パリッとした背広を羽織り再登場した師匠は、当時の最新アルバムであり、これが結果生前最後のアルバムとなってしまった『King Bee』からとっておきの2曲を披露。オーラスに収められた「Clouds In My Heart」、そして、その四半世紀後にバディとストーンズが『シャイン・ア・ライト』で取り上げることとなる「Champagne & Reefer」。後者ではミックも自ら壇上に上がる。「ほなイクで」と笑みを浮かべ、バンドに合図を出す師匠の後ろ姿は、まるであの日の父の背中のように大きく温かい。ミックもキースもロニーも、さらには後半出ずっぱりのスチュもきっとそう感じたハズ。

パリッとした背広を羽織り再登場した師匠は、当時の最新アルバムであり、これが結果生前最後のアルバムとなってしまった『King Bee』からとっておきの2曲を披露。オーラスに収められた「Clouds In My Heart」、そして、その四半世紀後にバディとストーンズが『シャイン・ア・ライト』で取り上げることとなる「Champagne & Reefer」。後者ではミックも自ら壇上に上がる。「ほなイクで」と笑みを浮かべ、バンドに合図を出す師匠の後ろ姿は、まるであの日の父の背中のように大きく温かい。ミックもキースもロニーも、さらには後半出ずっぱりのスチュもきっとそう感じたハズ。

ストロング・スタイルの中にあるナニワ節、「ダメでもええんや、また明日一緒にがんばろ」。そう語りかけられているようなマディとの時間。俯瞰すれば、いよいよ師匠と愛弟子たちとの、永遠のお別れが迫っているということになるが...歴史をそんな風に見るのは少しばかりナンセンス。そのとき誰が何を悟っていたのかなんて知る由もないわけで。とにかく、マディとその仲間たち、そしてローリング・ストーンズは、間違いなくブルースで結ばれ、ブルースで再会し、ブルースで別れを告げる運命にあったのだ。

「源泉かけ流しブルースの湯」を満喫した一行、すべての疲れは癒えただろうか。今日からまた仕事だ。外はすっかり日の出を迎えた午前5時。そこには、やりきった男たちの清々しい顔がいつまでも並んでいた。ストーンズ自身にとっての1981年シーズンのハイライト、いよいよ公式リリース!

ストーンズバー CMタイアップ曲「ロックス・オフ」のシングルのニュースはこちら

ストーンズバー CMタイアップ曲「ロックス・オフ」のシングルのニュースはこちら ストーンズの最高傑作との呼び声も高い名盤『メイン・ストリートのならず者』のオープニングを飾ったキャッチーなジャンプ・ナンバー。カップリングに収録される4曲も、いずれもストーンズを代表する大ヒット・ナンバー。封入特典として、ベロマーク・ロゴの”防水”ステッカーが付いてきます。

【オリ特絵柄決定】ストーンズ 結成50周年公式写真集はこちら

【オリ特絵柄決定】ストーンズ 結成50周年公式写真集はこちら 貴重な写真とメンバー自身によるコメントで構成されバンドの50年を総括した、ローリング・ストーンズ唯一の公式写真集が世界同時発売!【先着購入特典】オリジナル絵柄ポストカード付き!

「ローリング・ストーンズを聴け!」 中山康樹さんに訊く

「ローリング・ストーンズを聴け!」 中山康樹さんに訊く 独自のマイルス論でもおなじみ中山康樹さんの最新著書は、結成50周年を迎えたローリング・ストーンズ、その初論評。”新説”たっぷりの転石論、中山さんにお話を伺いました。